本文

JICA筑波センター外国人研修員が安積疏水関連施設を視察しました

おもに「アフリカ稲作振興のための共同体(Coalition for African Rice Development:CARD)」支援対象国の農業普及員等を対象として、稲作栽培技術、普及に関する能力・知識向上や対象農村地域のニーズに即したアクションプランの作成を目的とするJICA筑波センター課題別研修が郡山市で行われ、計13ヵ国から13名の研修員が参加し、日本遺産に認定されている安積疏水関連施設を視察しました。

- 日程 2025年7月25日(金曜日)9時30分~15時00分

安積疏水土地改良区、管理センター 9時30分~11時30分

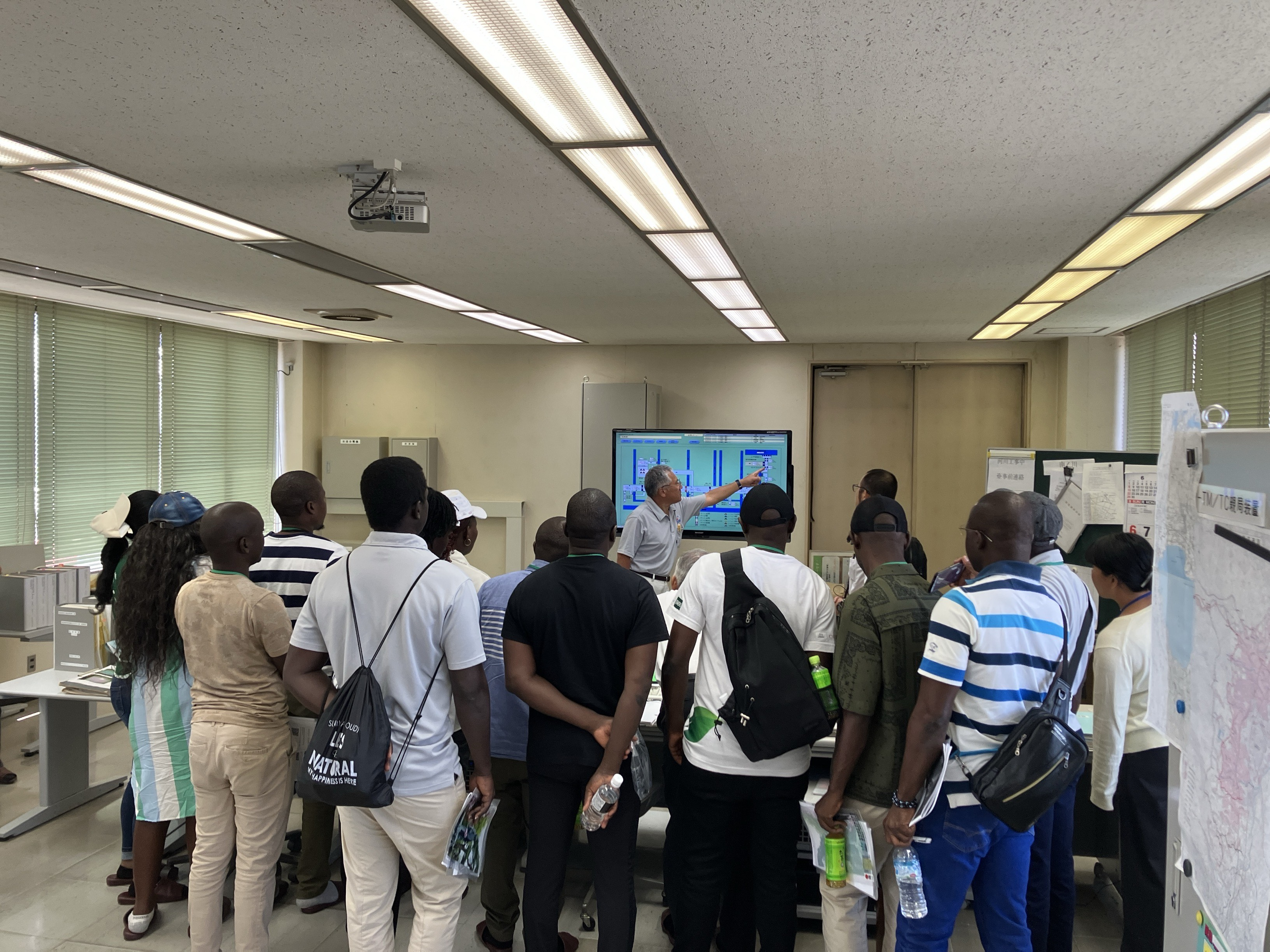

安積疏水土地改良区事務所で安積疏水の歴史や仕組み等について説明を受けました。その後、水管理センターで自動運転を行う計器類を見学しました。

研修員は、管理センター内の計器類や自動運転システムに興味を持ち、現在の運行状況の確認方法や、大雨・地震といった緊急時の対応について、さまざまな質問をしていました。その後、猪苗代町に移動し、お昼休憩をはさんだのち、上戸頭首工及び田子沼分水工を視察しました。

安積疏水土地改良区のWebサイト<外部リンク>

上戸頭首工 13時00分~13時30分

上戸頭首工では、稲作に適した温かい水を取り入れるため、取水口を扇形にして太陽光が効率よく当たるよう工夫し、水の表面温度を上げる仕組みについて説明を受けました。

田子沼分水工 13時40分~14時10分

田子沼分水工では、地下20メートルの深さまで100段の階段を下り、1秒間に12.5トンの水が流れる様子を実際に見学しました。

沼上発電所 14時20分~15時00分

沼上発電所では、発電所の歴史、水力発電の仕組み、送電や使用機器について説明がありました。

まず、発電所の建屋内で発電機を見学し、その後、建屋裏側にある水圧鉄管と呼ばれる送水用の鉄管の近くで説明を受けました。水圧鉄管の中では勢いよく水が流れており、その流れを確かめようと手で触れている研修生の姿も見られました。

東京電力リニューアブルパワーのWebサイト<外部リンク>

参考資料

郡山市報道資料(JICA筑波センター研修員による郡山市視察研修について) [PDFファイル/336KB]