本文

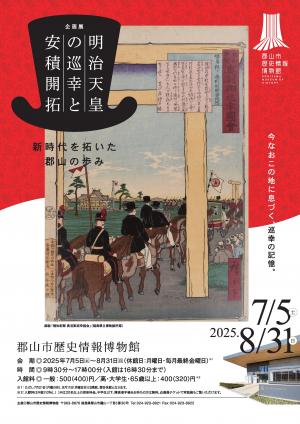

【博物館コラムVol.5】~ここがオススメ!「明治天皇の巡幸と安積開拓」展~

みなさま、こんにちは。

現在開催中の企画展「明治天皇の巡幸と安積開拓―新時代を拓いた郡山の歩み―」(8月31まで)を担当しました國分です。

本展では、市内に所蔵される資料を中心に、明治9(1876)年と明治14(1881)年の東北・北海道巡幸において、明治天皇が郡山にも立寄られたことが安積開拓を推し進める原動力となり、その後の郡山の発展へとつながっていったことを紹介しています。

ちょうど会期も折り返しを迎えたところですが、連日多くのみなさまに展示を楽しんでいただいております。こちらのコラムでは、企画展展示中のオススメ資料を少しだけご紹介します。

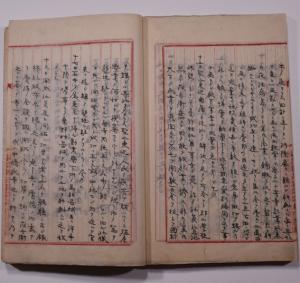

(1)桑野村へ宿泊を!

開成社記録三冊ノ内一(当館所蔵)

開成社とは、明治6(1873)年、福島県の開墾の方針の下、中條政恒が郡山の富商らを説得して作らせた民間の開墾結社です。「開成社記録」は、開成社社長阿部茂兵衛の求めにより、金透小学校校長の御代田豊が編纂しました。「開成社記録」明治9(1876)年5月15日条には、当初、巡幸ルートに桑野村への宿泊が組み込まれておらず、茫然とする開成社社員の様子が記されています。その後、社長の阿部茂兵衛を中心に県への働きかけが行われ、5月29日に桑野村への宿泊の決定が県に知らされました。

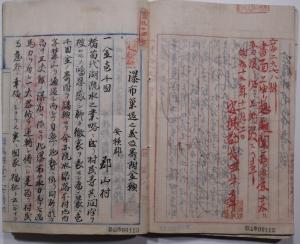

(2)金透小学校の名前の由来

金透学黌(郡山市立金透小学校所蔵)

本展では、巡幸の際に天皇が立寄られた場所をいくつかご紹介していますが、そのうち郡山小学校(現在の郡山市立金透小学校)は、明治9年6月16・17日に休憩場所として使用されました。この書は、明治9年巡幸の際、郡山小学校の校長・御代田豊に依頼され、木戸孝允が記したものです。木戸から与えられた「金透」という名前は、大正2(1913)年6月17日に正式な校名として採用されました。迫力ある木戸の文字をぜひ間近でご覧ください。

(3)麓山の飛瀑をつくる

瀑布築造之義及寄附金額「指令綴 郡山村外二ヶ村戸長役場」(当館所蔵)

安積疏水の通水を記念して築造された、現在の麓山公園内にある麓山の飛瀑(国登録有形文化財)に関する資料です。明治15(1882)年7月27日、郡山村の有志は、福島県令三島通庸宛に対して、高低差を利用して麓山に滝をつくり、その水力で紡績や製糸の器械を動かす仕組みを作るために1,000円を寄付したいと申し出ました。安積疏水を象徴する建造物「麓山の飛瀑」の築造の過程を知れる好資料です。

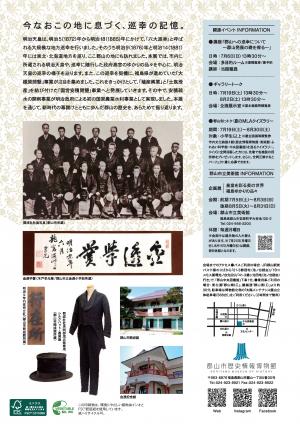

そのほか、本展では、巡幸当時の桑野村や安積疏水の工事現場などの貴重な写真の数々もご紹介しています。夏休みのお出かけ先のひとつとして、ぜひ博物館に涼みに来ませんか?

また、企画展図録の販売も開始しました。(88頁、1,000円・税込)展示内容をより深く理解いただける解説や貴重な資料画像も多数掲載しております。ご来館の記念やご自宅での学びにぜひお役立てください。

「明治天皇の巡幸と安積開拓」チラシ表 [PDFファイル/3.62MB]

「明治天皇の巡幸と安積開拓」チラシ裏 [PDFファイル/1.66MB]