本文

令和4年度田村公民館主催事業紹介

令和4年度の田村公民館主催事業についてご紹介します

(プライバシー保護のため、掲載写真には一部ぼかしを入れております)

成人対象事業「たむら遊学館」(令和4年6月~11月実施_全9回)【全日程終了】

成人対象事業「たむら遊学館」募集チラシ [PDFファイル/336KB]

~様々な学習を通して知識を広め、意識と教養を高めながら明るく充実した生活を送りましょう~

前年度まで実施していた田村ことぶき大学とさわやか女性学級、二つの講座が統合となり、「たむら遊学館」としてスタートすることになりました。今年度は全9回構成での開催です。

開講式「おなか元気教室」(令和4年6月21日実施)

郡山ヤクルト販売株式会社様にご協力いただき、おなかを健康に整える秘訣について講義いただきました。

まず最初に開講式から。田村公民館の三瓶館長よりごあいさつ。

今年度も多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

学級形式の講座のため、受講者から学級委員長、副委員長、会計の三役を選出します。今回は公平を期するため、くじ引きで決定させていただきました。学級のまとめ役、大変ですがよろしくお願いいたします。

消化器官の模型を準備いただきました。

講師は郡山ヤクルト販売株式会社、取締役広報室長の山田大輔様です。

腸内フローラのお話し、規則正しい生活リズム(早寝早起き朝ごはん、朝トイレ)の重要さや、腸内に住んでいる善玉菌悪玉菌をはじめとする様々な菌のお話しを、模型とスクリーン映像を交えてわかりやすくご説明いただきました。

参加者には嬉しいヤクルト試供品の提供がありました。

乳酸菌が大腸菌と戦う動画も視聴することができ、自分の身体の中で起きているであろう事象をより身近なものとして感じることができました。皆さんペンを走らせメモをしっかりと取られていたようです。

第2回「館外バス研修のための事前学習」(令和4年6月28日実施)※【粋な男塾】との合同開催

第3回に実施予定の館外バス研修【会津の歴史を訪ねる】をより深い経験とするための事前座学です。今回の館外バス研修は、男性講座【粋な男塾】との合同開催のため、本日は多くの参加者が集いました。

講師は語り部の品竹悦子先生。バス研修にもご一緒いただき、お話しを頂戴する予定です。

会津の地名の起こり、会津の神社、会津のお寺など品竹先生の準備いただいた資料に沿って学習します。

品竹先生のユーモアあふれるお話しに随所で笑い声が上がり、和やかな雰囲気の中で2時間の充実した事前学習を終えました。

ご参加いただき、誠にありがとうございました。

第3回「館外バス研修_会津の歴史を訪ねる神社・仏閣の旅」(令和4年7月13日実施)※【粋な男塾】との合同開催

第2回の事前学習を経て、いよいよ館外バス研修当日です。蚕養国(こがいくに)神社→鶴ヶ城稲荷神社→光明寺→磐梯神社の順に訪問するルートとなります。

【蚕養国神社】(こがいくにじんじゃ)

蚕養国神社の手水舎(ちょうずや)紫陽花が浮かべられていてとても綺麗です。

朱大鳥居

ご神木の峰張桜(みねはりざくら)。市の指定天然記念物です。幹には大きな空洞があります。

奥の階段の先には神殿の扉があります。

写真中央奥は蚕養国神社宮司の深谷瑞比古さん。神社について丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。

【鶴ヶ城稲荷神社】(つるがじょういなりじんじゃ)

晴天に恵まれ、集合写真も皆さんいい笑顔です。

石造りの明神鳥居

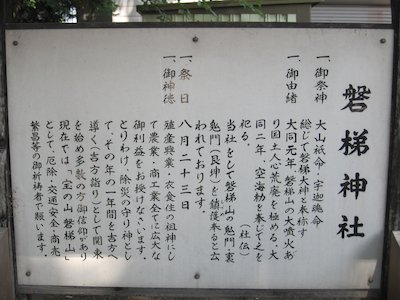

磐梯神社(ばんだいじんじゃ)

境内には樹齢100年を超えるイチョウの木があり、秋に採れた銀杏をお供えした後、正月参拝者などに授与され、その銀杏を食べると1年の無病息災が約束されるといわれています。

空海上人(くうかいしょうにん)の勅命により八方位に祭った社の一つ。

大同元年(806年)磐梯山の噴火により、国土も人の心も荒廃した会津の地を鎮めるため、翌807年に建立されました。

光明寺(こうみょうじ)

光明寺外観。天台宗の寺院です。

戊辰戦争一ノ堰の戦いにおいて、戦死した会津軍兵士48人が光明寺境内に埋葬されています。

大河ドラマ、八重の桜のモデルとなった新島八重の父・権八の墓。会津戦争が終わりに近い時期に起きた「一ノ堰の戦い」に出陣し、命を落としました。

参加の皆さんから、よい学習ができたとの声が聞かれ、充実した館外バスとなりました。同行いただいた品竹先生のお話しも素晴らしく、様々なご配慮に感謝いたします。皆様ご参加いただき、誠にありがとうございました。

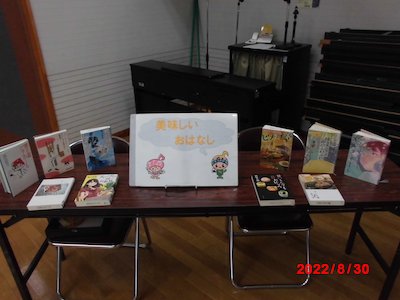

第4回「映画観賞会」(令和4年8月30日実施)共催:中央図書館田村分館

映画観賞会を共催する中央図書館田村分館より、会場内におすすめの本コーナーを設置させていただきました。

今回お届けする上映タイトルは【続・深夜食堂】路地で深夜に店を開ける「めしや」を訪れる客の人間模様を描く物語です。

おすすめのタイトルですので、興味のある方はぜひご鑑賞ください。

第5回「カーリンコン講座」(令和4年9月3日実施)※【粋な男塾】との合同開催

郡山市内の老人クラブなどでもニュースポーツで「カーリンコン」という名前がよく聞かれるようになりました。名前は知っているけど、実際にはどういう競技なのか。せっかくですから実際に体験してみましょう!

本日もご参加いただき、誠にありがとうございます。

ブロックごとに対戦表を作成。本格的です。

氷上ではなく、床の上で行うカーリング、といえばわかりやすいでしょうか。ストーンの代わりに表裏2色の軽量な円盤を用いて、両チームがそれぞれ6枚の円盤を互い違いに投げ合い、どちらのディスクがポイントにより近いかで競うスポーツです。

一通りの競技説明が終わった後、試し投げをし、競技に移りました。競技内容がカーリングを連想させることと、円盤同士が当たって響く「カーンコーン」という音から、カーリング・カーンコーン→(略して)カーリンコンと名付けられたそうです。

それぞれのチームが6枚ずつ投げ終わった後に、どの円盤がよりポイントに近いか、メジャーで正確に計測し、取得点数を決定します。

次こそは、とりゃっ!

夢中になっているうちに、全試合が終了。成績発表の時間を迎えました。

上位の成績を収められたチームに全員で拍手。ニュースポーツで身体を動かし、親睦も深められた2時間でした。

第6回「健康教室」(令和4年9月13日実施)

椅子も併用することにより、無理なくできる体操を行い、健康増進を図りましょう。

講師はトレーナーの渡部貴子先生。そして田村行政センター保健師の方にご協力いただきました。

ゆっくりと身体を動かしていきましょう。

このようなポーズも椅子の座面にお尻を預けているので、無理せずストレッチングができています。

この姿勢は腹筋にも効果がありそうですね。

運動中は息を止めず、呼吸しながら行うことで効果が高まるそうです。

首・肩・手首・足首・股関節など、回る関節は積極的に回していきましょう!

次はタオルを使って運動してみましょう。

タオルを両手に持って使うことで、腰や背中、腕の筋肉を伸ばす効果が期待できます。

先生からは、ゆっくりと考えながら運動することで認知症の予防になるとのマメ知識も。

ぜひ、毎日の生活に取り入れて継続実践してみてください!

第7回「箱庭造り講座」(令和4年10月11日実施)

手造りの箱庭で、自宅に癒しの空間を創りましょう。

講師は厚生労働省認定の「ものづくりマイスター」熊田一実先生です。

熊田一実先生です。造園業を営みながら「ものづくりマイスター」として、各地の講座やイベントなどで講師として実技指導にあたられています。

今回の箱庭には花4点を使用します。

熊田先生に完成見本をご準備いただきました。

花苗の配置を考え中…。

小石、土なども投入し、完成に向け整えていきます。

緑が鮮やかな苔も。

皆さんの箱庭を見比べながら、楽しいひととき。

大きいサイズの外枠に、思い思いの工夫配置で箱庭が完成しました。水くれなどの世話も楽しみながらできそうですね。

第8回「手描き友禅講座」(令和4年10月25日実施)

簡単・手軽に京友禅の素晴らしい世界を体験しましょう。

今回ご指導いただく先生は、一般財団法人_民族衣装文化普及協会_手描き友禅講師の小林佳奈子先生です。

小林佳奈子先生です。手描き友禅をはじめ、着付けの実技指導や実用マナーなど、多数の分野に通じておられます。

数種類ある絵柄の型紙を基に図案を決め、下書きをしていきます。

小林先生に彩色手本をご準備いただきました。

鮮やかな色彩ですね。

この竹ひごはどういう用途で使用するのでしょうか。

このように使用して生地をピンと張ることで、筆塗りがしやすくなるのですね。

準備が整ったら、下書きに沿って筆で色を置いていきましょう。

片手で竹を持ち支えながらの作業です。

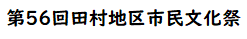

皆さんの作品は、小林先生が一旦お預かりし、エコバッグとして仕上げてからお届けいたします。

第9回「閉講式_ツボ健康法マッサージ講座」(令和4年11月15日実施)

ツボ刺激健康法で、心も身体もリフレッシュ!閉講式となる第9回は株式会社_源気堂指圧鍼灸接骨院代表の平栗辰也先生にお越しいただきました。

平栗辰也先生です。公益社団法人福島県鍼灸あん摩マッサージ指圧師会会長として認知度の向上、業界の発展のためご尽力されています。

つまようじの先端でツボ周辺を刺激する「つまようじ鍼」や、ヘアドライヤーの温風をお灸に見立てて行う「ドライヤー温灸」など、自宅でも手軽に行えるマッサージ法もご指導いただきました。

腎臓病などの内科系疾患などに対応する高麗手指鍼法(こうらいしゅししんほう)なども実演を交え。

様々なマッサージ法をご指導いただきました。ぜひご自宅で、お手すきの時間にツボマッサージを実践いただければと思います。

男性学級「粋な男塾」(令和4年6月~令和5年1月実施_全7回)【全日程終了】

男性学級「粋な男塾」募集チラシ [PDFファイル/228KB]

第1回「館外バス研修のための事前学習」(令和4年6月28日実施)※【粋な男塾】との合同開催

第2回「館外バス研修_会津の歴史を訪ねる神社・仏閣の旅」(令和4年7月13日実施)※【粋な男塾】との合同開催

第3回「カーリンコン講座」(令和4年9月3日実施)※【粋な男塾】との合同開催

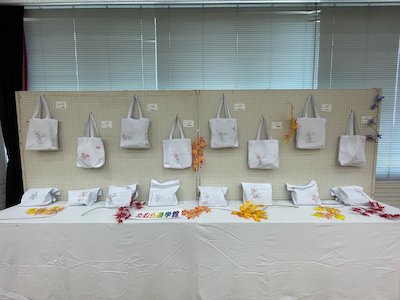

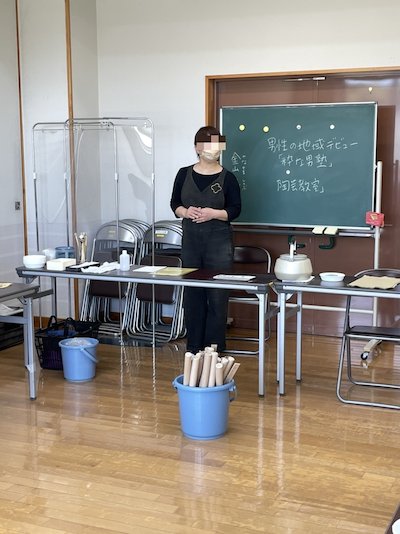

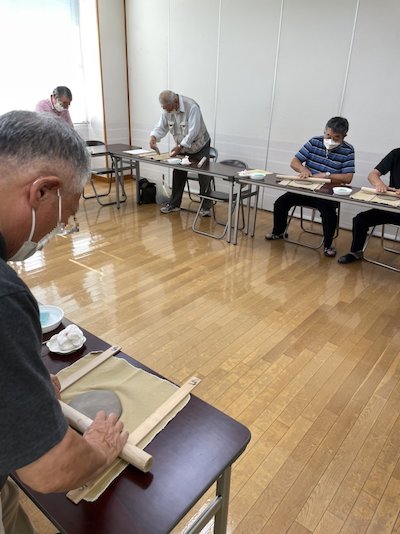

第4回「陶芸に挑戦」(令和4年10月1日実施)

自由な発想で自分だけの専用皿をつくりましょう。講師は金山忍(かなやましのぶ)先生です。

金山忍先生です。三春町の工房「金山窯」の窯元として、創作活動のほか、陶芸教室など多岐に亘り活動されています。

ご自身の用途に叶う器を、一点物としてつくりあげましょう。

イメージが固まったら、粘土を空気が入らないよう丁寧に伸ばし、大きさを整えていきます。

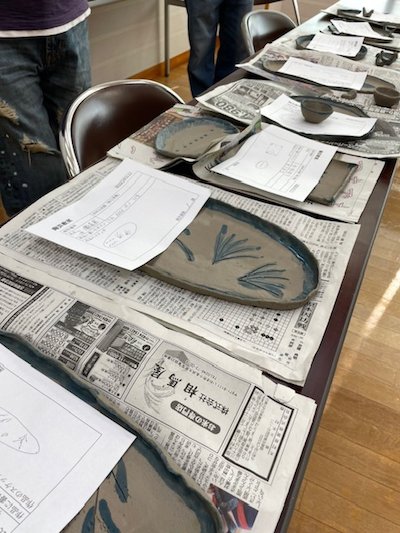

縁の立ち上がりまで作った後、竹串などを使って絵柄を描き、色入れをしてグッと器らしくなりました。焼きあがるとどういう仕上がりになるのか、楽しみですね。

作品は、金山先生が一時工房まで持ち帰り、焼き上げた後に公民館までお持ちいただける予定です。

田村公民館を会場として、11月5日と6日の2日間開催されました、田村地区市民文化において公民館主催事業の成果報告として、皆さんの作品を展示させていただきました。焼き上がり後の割れもなく綺麗な色合いの仕上がりです!

第5回「文化祭支援」(令和4年11月4日、11月6日実施)

11月4日(会場準備)から11月6日(文化祭終了後の会場撤去・片付け)までご尽力いただき、まことにありがとうございました。ご協力に心より感謝申し上げます。

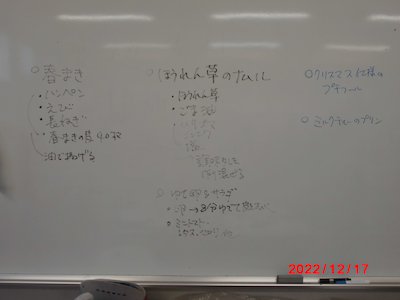

第6回「飲茶に挑戦」(令和4年12月17日実施)

短時間で美味しくできる、飲茶づくりにチャレンジしましょう。テレビ番組の料理講師でもお馴染みの間庭妙子先生です。

本日の献立一覧。間庭先生が考えてくださった、盛沢山の内容です。今回は参加者をテーブル毎に班分けして、分業体制で2品ずつ作ります。

間庭妙子先生です。午前中は小学生対象のケーキづくり、午後には今回の飲茶と、長丁場の講師を快くお受けいただきました。

【1班】豚角煮の炊き込みご飯、海老のふわふわ春巻き

「豚角煮の炊き込みご飯」の仕込みです。コンビニでも売っているパックの角煮を使用して手軽に美味しい炊き込みご飯が作れるレシピとなっています。

春巻きのタネに使うはんぺんの身を、ふわふわの食感を残す感じに手でほぐしておきます。

はんぺんに刻んだエビと長ネギを加えて、これが春巻きのタネになります。

市販の春巻き用皮を使用。重なっている春巻きの皮を1枚ずつ丁寧に剥がしていきます。

春巻きのタネが出来上がったので、適量を乗せて巻く作業に入りましょう。

フライパンに油を溜め、春巻きを焼き上げます。

春巻きが焼きあがるタイミングで、炊飯が完了したようです。炊飯器は炊きあがり後、10分ほど蒸らしてから開けるようにしました。

いい匂いが調理室に広がります。これは大いに期待。

【2班】ゆで卵&サラダ

間庭先生より、簡単にできるゆで卵の殻の剥き方のレクチャーがありました。

角を叩いて一部だけ剥がし、冷水にくぐしてやるだけでキレイに剥けるのです。これは驚き!

何の苦もなく、気持ち良くペリペリと剥けます。

どれ、俺らもやってみっぱい。

たまご&サラダ完成!持ち帰り用のパック詰め作業に入ります。

【3班】ナスの中華風炒め、シイタケとタケノコ炒め、ほうれん草のナムル

ナスの中華風炒めから。まずはナス、ピーマン、長ネギを切り

豚ひき肉にすりおろしショウガとニンニク、輪切りにした鷹の爪、溶き片栗粉も加えて炒めます。

塩、コショウ、砂糖、料理酒、中華コンソメ、しょうゆ、オイスターソース、煎りごまなどを合わせ調味料として使用。美味しそうです。

次はシイタケとタケノコの炒め方に入ります。

並行して次の準備作業を。

しいたけ、タケノコの炒め物完成!

【4班】ザーサイとキュウリの和え物、ミルクティープリンのプチフール

紅茶を煮出して牛乳と合わせ、水に溶かした粉末ゼラチンを加えてプリンをつくります。

プリンは容器に入れ、冷凍庫で冷やして固まるまで待ちましょう。

続いて和え物をつくりましょう。まずはキュウリを乱切り。

ザーサイも細かく刻んでおきます。

キュウリとザーサイを和えたら、お塩・しょうゆ等で味付けして容器に小分け。

プリンが固まったところで、表面にホイップクリームを乗せ、刻んでおいたイチゴとキウイフルーツをトッピングします。

まもなく人数分完了します。

【出来上がり!】

本日の成果は8品です。ほうれん草のナムル、ザーサイとキュウリの和え物、ミルクティープリンのプチフール、ナスの中華風炒め、ゆで卵&サラダ、海老のふわふわ春巻き、豚角煮の炊き込みご飯、シイタケとタケノコの炒め物。皆さん見事な連携でした。

今夜は豪華な晩ごはんになりそうですね。ご参加いただき、まことにありがとうございました。

第7回「新年そば会食・そば打ち体験」(令和5年1月21日実施)

そば打ちの材料は、打ち合わせの上、講座参加の皆さんで調達しました。

生地の伸ばし方。均一に伸ばすのが難しそうな作業ですが、連携協力しスムーズに進められました。

いい蕎麦に仕上げたい。練り作業にも力が入ります。

協力しつつ、丁寧に作業を進めます。

さて伸ばすか…

男塾参加者にソバ打ちのベテランが4人いらっしゃいますので、講師役も兼ねながら。

いい蕎麦に仕上がりますように。

しめ縄づくり教室(諸事情により開催中止となりました)

青少年対象事業「チャレンジ!たむらっ子」(令和4年7月~12月実施_全3回)【全日程終了】)

第1回「館外バス学習_須賀川市~玉川村方面」(令和4年7月27日実施)

青少年対象事業「チャレンジ!たむらっ子_館外研修」募集チラシ [PDFファイル/387KB]

4グループに班編成し、郡山市青少年育成指導員の方々に班の引率を引き受けていただきました。出発前にグループ内で自己紹介し、顔とお名前を覚えてもらいます。

それではバスに乗り込み、出発進行!

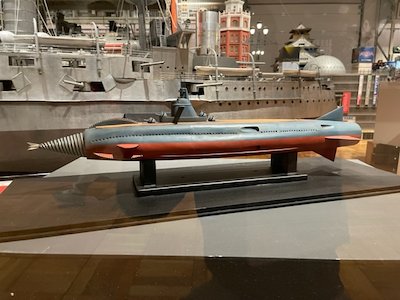

最初の学習会場は「須賀川特撮アーカイブセンター」です。特撮の神様とも呼ばれる円谷英二監督ゆかりの地、須賀川市に「特撮文化拠点都市の構築・発信」の中心施設として令和2年11月に開館しました。映画やテレビ放送用に実際に使用された、日本各地に散らばる模型や資料を一箇所にまとめ、修復し、保存していこうという目的で設立。入場料無料にて見学が可能です。

須賀川特撮アーカイブセンター<外部リンク>←クリックで須賀川市の紹介ページへ

ワークショップでは、ウルトラマン怪獣などの切り絵づくりにチャレンジしました。あらかじめプリントされている左右対称の絵柄の型紙を半分に折って、はさみやカッターなどで切り欠きを入れて完成させます。切り込みを入れる手順を間違えるとバラバラになってしまうので、注意が必要です。

灰色の型紙に切り欠きを入れていくと、裏の白紙が完成する仕組みです。ウルトラマンのお目見えだ!

2階の視聴覚室では、特撮のメイキングDVDの上映会に参加させてもらえました。コンピューターグラフィックの表現に頼らず、模型と撮影技術でリアルな映像をいかに作り上げていくか、そのドキュメンタリーをまとめた映像です。

過去の特撮撮影に実際に使用されたフィルムカメラ群。それぞれに詳しい説明書きが添えられています。

NHKの大河ドラマで撮影に使用された明治、大正、昭和期の建物の再現模型です。

須賀川市の郊外をイメージしてつくられたミニチュアセットです。街並みの模型も非常に細かなところまで作りこまれていて、リアルに再現されています。

実はパース(遠近感)を強調するつくりになっていて、端にいくほどスケールが小さくなっており、のぞき窓から見ると現実の風景と見まがうような奥行きを感じられます。

1階の収蔵庫では円谷英二監督作品のウルトラマンシリーズをはじめとした、特撮の撮影に使用された模型が数多く展示されています。その収蔵数は何と約1000体!

50年以上前の映画、【海底軍艦】という映画に登場する「轟天号」です。実際の撮影に使用された模型が保存・展示されています。

【男たちの大和】の撮影に使用するため製作された35分の1スケール戦艦大和。とにかく大きく、かつ精巧です。

特撮短編映画として制作された【巨神兵東京に現わる】で撮影に使用された巨神兵。

1969年公開の【日本海大海戦】で使用された「戦艦三笠(みかさ)」長さ3メートル近くある大型のミニチュアです。写真の他にも特撮に関わる貴重な書籍を収蔵する図書室など、好奇心を刺激するコーナーが沢山ありました。

1時間ほど須賀川特撮アーカイブセンターで学習した後は、福島空港内にある「アーマテラス」さんでやや早めの昼食をいただきました。

小学生児童にはハンバーグカレー。みんな残さず美味しく平らげました。

大人用のお弁当。大変美味しくいただきました。

コロナウイルス感染対策に基づき、食事中は全員黙食です。しっかり全員で守りました。

昼食後は福島空港のバックヤードツアー開始です。まずは空港内で使用されている地上支援車両の見学。職員の方の説明を受けながら、間近で見る見慣れない形と大きさの車両にみんな興味津々です。こちらは空輸用コンテナの積載を行う車両だそうです。

こちらは飛行機を押して動かすトーイングカーと呼ばれる車両。大きくて頑丈なタイヤに触らせてもらえました。

ほどなくして、大音量を響かせながらジェット旅客機が福島空港に着陸。

普段は見ることが出来ない、至近距離での旅客機の大きな機体と空気を切り裂くようなエンジン音にびっくり。この時間は雲行きが怪しく、降雨の心配がありましたが、何とか持ち直しひと安心でした。

「いってらっしゃーい!」手を振って離陸をお見送りしました。

旅客機を見送ったあとは、模擬チケットを使って、飛行機に乗るまでの流れを体験できる「搭乗体験」がスタート。

順番に並んで手荷物をカウンターで預け、発行された認証用バーコードの入ったシールを貼ります。

金属探知用のゲートを通過し、搭乗待合室で飛行機の到着を待ち、時間が来たら事前に配布された模擬チケットを自動改札口に投入し、Okが出たら奥へと進みましょう。

(仮想)搭乗して目的空港に到着した設定で荷物受取りフロアで待っていると、預けていた手荷物がコンベアーで運ばれてきました。貼られているシールを確認して自分の荷物を受け取ります。「これ僕のバッグだ!」

最後は滑走路内をバスで1周しながら、滑走路の表示板の数字の意味と役割の説明や、ヘリコプター格納庫の紹介、特殊な消防車両の紹介などなど、福島の玄関口としての空港の役割について学びました。

滑走路の端はこのようになっています。

旅客機をバックに記念撮影。ケガや体調を崩したりする参加児童がいなかったのが何よりでした。夏休み期間中の良い学習経験となったでしょうか。今回の学習経験をぜひ、ご家族にお話ししてあげてくださいね。ご参加いただきまことにありがとうございました。

第2回「マーブルアート」(令和4年10月22日実施)

青少年対象事業「チャレンジ!たむらっ子_マーブルアート」募集チラシ [PDFファイル/371KB]

【青少年健全育成推進守山地区協議会との共催により、協議会から材料代の半額を助成負担いただいております】

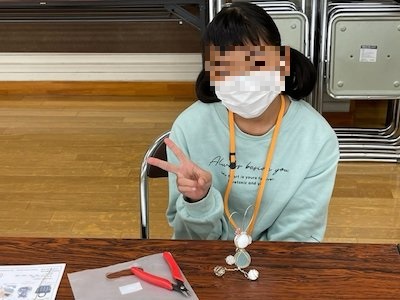

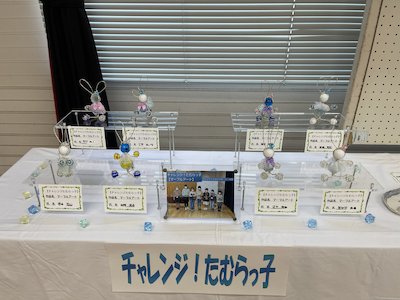

様々な色、大きさのビー玉と、ワイヤーを組み合わせてオブジェをつくる【マーブルアート】来年の干支にちなみ、今回はウサギづくりにチャレンジしました。

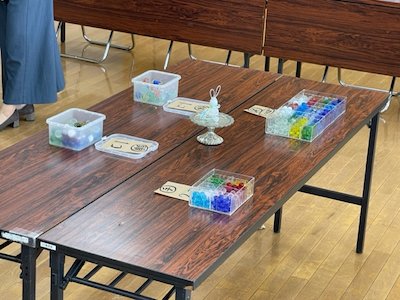

使用する部位ごとに、様々な色のビー玉が用意されています。

使用する材料は、装飾品などを除けばシンプルにワイヤーとビー玉の2種類。接着ボンドなどは使用せず、ワイヤーを曲げ絡めてビー玉を固定する手法はマーブルアートならでは。

講師の佐藤礼美先生。福島県初のマーブルアート認定講師として、カルチャースクール講師や各種イベントなどでご活躍されています。

佐藤先生が持参してくださった、ウサギの完成見本です。

頭、胴、手、足、しっぽの箇所に使用するビー玉を、好きな色から合計7個選びます。

ビー玉をワイヤーに絡ませ、固定しながら、頭・両腕・胴と徐々に上から下へ進めていきます。

ワイヤーを取り扱うので、先端が目などに誤って入らないよう、作業には注意が必要です。

ここから作業は後半に。足としっぽ、手の作成に入る前に佐藤先生より実技を交えての説明が。1個のビー玉につき1本のワイヤーで動かないよう固定します。

ワイヤーを曲げ、ビー玉がちょこんと上に乗るような小さい輪っかをつくり、ビー玉を乗せてから、周りをワイヤーでらせん状にまげて囲っていくことでビー玉を固定していきます。これがなかなか難しい。囲い終わって余ったワイヤーは、ニッパーで切って先端がひっかからないよう内側に曲げ込みましょう。完成は近いですよ!

ペンチとニッパーも上手に使いこなして、ウサギさん完成!

親子で協力しあって、出来上がりました!

きれいに出来たね~。

最後に装飾品として、フリルのレースと胸元にリボンを両面テープでつけて完成です。

出来上がった作品を掲げて1枚。ご参加ありがとうございました!

作品は公民館で一時お預かりし、11月5日、6日に開催される田村地区市民文化祭の作品展に出品させていただくことになりました。ご協力ありがとうございます。

第3回「クリスマスケーキ作り」(令和4年12月17日実施)

青少年対象事業「チャレンジ!たむらっ子_クリスマスケーキ作り」募集チラシ [PDFファイル/254KB]

【青少年健全育成推進守山地区協議会との共催により、協議会から材料代の半額を助成負担いただいております】

冒頭、三瓶館長よりご参加いただいた皆さんにご挨拶。

今年も多数の小学生児童がクリスマスケーキづくりに参加してくれました。

間庭妙子先生です。先生に教わりながら、今年はブッシュドノエルづくりに挑戦しましょう。

まず、持ち帰り用の箱を各自組み立て、名入りシールを貼っておきます。

ロールケーキはバニラ、ココア、チョコの三種類から1つ選べます。チョコの競争率が高く、じゃんけん勝負になりました。

先生から手順の説明と、ホイップクリームの絞り方などについて実演を受けた後、実際にケーキづくりに入ります。

ロールケーキはカット済の物を使用します。ケーキにホイップクリームを少量乗せてから積み重ねていき…

横にしてクリームで覆うように線状に塗っていきます。これがケーキの本体です。

残っているロールケーキを2個、切り株に見立てて貼り付けし、つまようじを刺して固定。こちらの外周にもクリームをつけましょう。

ケーキ箱の底皿の上に乗せて、さっそく開始。クリームを絞り出すのにけっこう力が要るようです。適宜大人がサポートに入ります。

クリームは必ずしもキレイな直線に引く必要はありません。波打つことで自然木のような味が出ますので、自分の思う通りに進めましょう。

順番こでホイップクリームを回しながら、みんな形になってきました。

クリームたっぷり塗るぞー。

みんな教わった通りの手順で進められているようです。

よーし、次なる一手は…

トッピングするフルーツは、包丁を使用するため、あらかじめカットして準備。

ここで先生から仕上げについての説明が。

飾りと板チョコを乗せて出来上がり。…ん?フルーツが余っているようですが。

先生の大サービス。残していたロールケーキ2個を使ってミニケーキを作ります。

上にクリームをたっぷり、最後にフルーツを乗せて完成!

できましたー!

ブッシュドノエル箱詰め完了!おうちで美味しくいただいてね。

ミニケーキはラップで軽く包み、型崩れしないように大事に持ち帰りました!

青少年対象事業「小・中学生向けプログラミング講座」(令和4年8月9日実施)

青少年対象事業「小・中学生向けプログラミング講座」募集チラシ [PDFファイル/331KB]

株式会社鈴弥洋行さんにご協力いただき、田村公民館にて開催の運びとなりました【Waku_Work_Labo(わくわくラボ)】講座に必要なノートパソコンなどの機材も鈴弥洋行さんにご準備いただいております。

今日は「スクラッチ」というビジュアルプログラムを使って動物キャラクターを動かしてみましょう。

講師は株式会社鈴弥洋行の伊藤健先生です。よろしくお願いします!プログラミングとは何か、社会でどういうところに使われているのか、なぜ必要とされているのか、まずは概要から。

伊藤先生に手順を教えてもらいながら、キャラクターの大きさ、動かす方向と速度などをブロックを組み合わせることでプログラミングしていきます。

1体完成させたところで、ここからは応用編です。自分の好きなキャラクターを複数追加して、動きを加え、自分だけの「どうぶつの森」をつくってみましょう。

これを組み込んだら次はどうしようかな…

皆さんプログラミングに集中しています。

自宅にパソコンとネット環境があれば、作業の途中から再開できるそうですよ。1時間の講座でしたが、みなさんのプログラミング力向上に役立てたでしょうか。

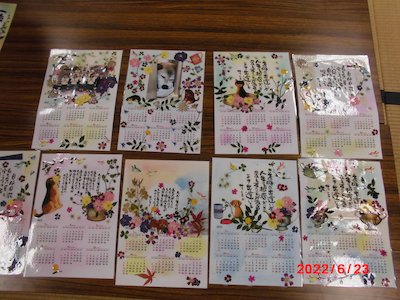

谷田川分館出前講座「押し花カレンダー作り」(令和4年6月23日実施)

谷田川分館出前講座募集チラシ [PDFファイル/258KB]

公民館までは遠くて、なかなか講座に参加できない、という地域の方のご要望にお応えする分館出前講座。前年度に実施した「押し花カレンダー作り」が好評だったため、今年度も開催となりました。

前年度に引き続き、日本ヴォーグ社押し花インストラクターの大瀧いづみ先生にご指導いただきます。

カレンダーの上半分余白スペースを利用して、気に入った詩や持参した写真と共に押し花で飾り付けしていきます。

大瀧先生にアドバイスをいただきながら、素材を位置決めし、木工ボンドで固定。

最後にラミネートフィルム加工をしてカレンダーの完成です。皆さんそれぞれ個性あふれる仕上がりとなりました。

かわいいお孫さんの写真をカレンダーに。空間を明るく彩ってくれそうです。

カレンダーの日付が過ぎても、ずっと飾っていたいほどの力作です。

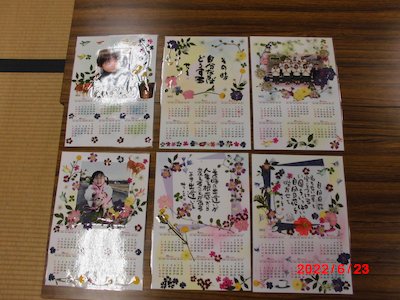

御代田分館出前講座(令和4年11月30日実施)

御代田分館出前講座募集チラシ [PDFファイル/261KB]

前年度に実施した「押し花カレンダー作り」が好評だったため、今年度も開催となりました。谷田川分館出前講座に続き、今回も大瀧いづみ先生にご指導いただきます。

大瀧いづみ先生です。今回もお世話になります。

ご参加いただき、まことにありがとうございます。

カレンダーの上半分余白スペースを利用して、気に入った詩や持参した写真と共に押し花で飾り付けしていきます。

飾り付けの配置をじっくり考えて、木工ボンドで接着。

先生に持参いただいたサンプルを参考に。

完成に向け、徐々に形になっていきます。

最後はフィルムに挟み込み、ラミネート加工することで、光沢のあるキレイな押し花カレンダーの完成です。

出来上がった作品を手に記念の1枚。ぜひ来年も押し花カレンダーを開催してもらいたい、との声も多くいただきました。

田母神分館出前講座(コロナウイルス蔓延防止のため中止)

市民学校「クラフト講座」(令和4年9月実施全5回)[全日程終了]

市民学校「クラフト講座」募集チラシ [PDFファイル/194KB]

荷造りにも使用されているクラフトテープで小物入れとバックの2点を作りましょう。全5回構成で講師は相川京子先生です。

バックの底面から製作開始。テープを組んだ隙間をなるべく均等に均等に…

図入りの手順書を先生にご準備いただきました。

色違いのテープをワンポイントでチェーン状に入れて。

集中して作業すると1回2時間があっという間に過ぎ去ります。楽しみの続きは次回。