本文

令和6年度主催事業報告【たむら遊学館】

令和6年度の田村公民館主催事業についてご紹介します。

(プライバシー保護のため、掲載写真には一部ぼかしを入れております)

成人対象事業「たむら遊学館」(令和6年6月~令和7年1月実施_全8回)【全日程終了】

成人対象事業「たむら遊学館」募集チラシ [PDFファイル/250KB]

~様々な学習を通して知識を広め、意識と教養を高めながら明るく充実した生活を送りましょう~

今年度は全8回、「心も身体もリフレッシュ」のテーマに沿った多様な講座構成です。

第1回「開講式_お片づけ講座」(令和6年6月25日実施)

お片付け時短コンサルタントの鈴木由佳(すずきゆか)先生においでいただき、 「より豊かな人生へ ~お片付けで暮らしを楽に~」をテーマにご講義いただきました。

~キラリンさんのご紹介(鈴木由佳さん)~<郡山市紹介ページへ>

たむら遊学館にご参加いただき、まことにありがとうございます。

冒頭、田村公民館長より、ご参加の皆さんに今年度【たむら遊学館】の講座概要をご説明させていただきました。

鈴木由佳先生です。お片付け時短コンサルタント・終活お片付けコンンサルタントとして、郡山市の男女共同参画サポート事業「さんかく教室」の講座や、企業や団体向けのセミナーなど、幅広く活動されております。

いる・いらないの判断をし、必要とする方にプレゼントや寄付、売る、分別してゴミとして出すなどすることで、探し物に費やす時間が減ったり、片付けが進んでいくことで今あるモノの把握ができ、ダブリ買いやストレス買いがなくなるなど、慎重に買い物をするようになり、物を大切にすることにつながり、その結果、精神的余裕・物理的余裕が生まれることを学習しました。

いきなり家中の全部をやろうとせず、段階を踏んで身の回りの小さなことからスタートして、達成したら次のステップに行く、ということも無理なくできる継続の秘訣とのこと。ドイツには「人生の半分は整理整頓である」ということわざもあるそうなので、来客のタイミングや時間に余裕がある時など、短時間からでも実践していきましょう!

第2回「椅子ヨガ(1)」(令和6年7月23日実施)

椅子も併用することにより、無理なくできる体操を行い、健康増進を図りましょう。講師はトレーナーの渡部貴子(わたなべたかこ)先生。そして郡山市南保健センターの保健師さんにご協力いただきました。

楽しく身体を動かし、健康な身体づくりに励みましょう!

椅子とタオルを使用し、ストレッチを行っていきます。

渡部先生の軽快なトークのおかげで、楽しい雰囲気のなかレクリエーションは進みます。

無理せず、可能な範囲で気持ちよく身体を動かしていきましょう。

いてて…

両手を組み、片足立ち。体幹が強くないとバランスを取るのが難しそうです。

椅子の座面が身体をしっかり支えてくれるので、こういった難しい姿勢のストレッチも無理なくできるんですね。

お尻を浮かして背筋伸ばし。

背骨をねじりを意識してストレッチング。

タオルを使用しての肩甲骨ストレッチ。椅子ヨガは11月5日に二回目を予定しています。また元気にお会いしましょう。

第3回「映画観賞会」(令和6年8月27日実施)

たむら遊学館恒例となった映画鑑賞会。今年はチャールズ・チャップリン代表作の一つ「モダン・タイムス」を上映しました。

【監督・脚本・製作・作曲・主演】チャールズ・チャップリン。1995年には映画100周年を記念し、バチカン映画リスト(バチカンがまとめた重要な映画45本)のうちの1本に選出されました。

資本主義社会と機械文明を風刺した喜劇の名作です。

上映した作品を含め、様々な映画DVDを郡山市中央図書館から借りることができます。ご興味のある方は、郡山市ウェブサイトの紹介ページをご覧ください。

5.CD・ビデオ・DVDを借りるとき、返すとき<郡山市紹介ページへ>

7.CD・ビデオ・DVDの探しかた<郡山市紹介ページへ>

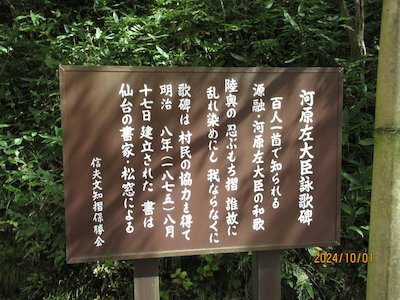

第4回「七宝焼き教室」(令和6年9月17日実施)

七宝焼きでキレイなペンダントやループタイ、ブローチをつくりましょう。今回は【有限会社ひまわり】の河村勝美様に講師としておいでいただきました。

河村勝美先生です。【手芸&レザークラフトひまわり】代表。手芸、レザークラフト、毛糸、和紙、ボタン、和布、七宝、バッグ材料などを取り扱う専門店で、個人向け技術講習や法人向け各種出張講習もされています。

本日はよろしくお願いします!

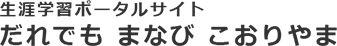

河村先生に持参いただいた七宝焼きのサンプル見本です。気に入ったデザインを参考に製作を始めていきましょう。

使用する絵具、具材がこちら。改良され、昔より軽量になっているそうです。

表面の油分を取り除いた純銀の土台に、気に入った色付き釉薬(ゆうやく)を竹ベラで盛り付けていきます。

- 釉薬:ガラスの原料でもある珪石(けいせき)の粉末に金属を混ぜて色を調合したもの

土台の縁ギリギリまで釉薬を乗せましょう。

ゆっくり丁寧に…

加工されたガラスの粒をピンセットで乗せていき、模様を作っていきましょう。

このガラス粒に高熱を加えることで、溶けて様々な模様になるんですね。

乗せた具材の大きさ、高さによって焼きを入れた時の溶け方が変わるので、作品に趣きが出るそうです。

それでは、七宝焼き用の電気炉に入れて850度の熱で焼き入れます。

焼き時間の目安は1分ほど。釉薬が溶けたのを確認して引き出します。

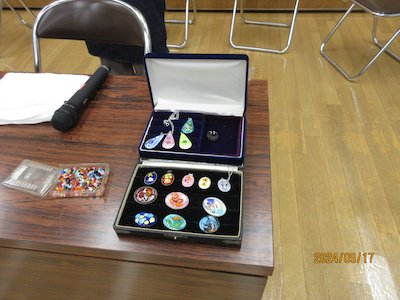

おお、鮮やかな流紋に焼きあがりました。裏面をヤスリ掛けして枠にはめたら完成です。完成した皆さんのきれいな作品をご覧ください!

【ブローチ】

【ペンダント】

【ペンダント】

【ペンダント】

【ペンダント】

【ペンダントとループタイ】

第5回「館外学習(福島方面)」(令和6年10月1日実施)※【粋な男塾】との合同開催

毎年「福島の歴史を訪ねる」をテーマに実施しているバス館外研修。今回は、福島市にある文知摺観音→福島稲荷神社を巡り学習する、歴史探訪となります。

前年度の館外バス研修と同様、品竹悦子(しなたけえつこ)先生に同行いただき、お話しを聴きながら郡山南IC→福島西IC経由で福島市山口の文知摺観音を目指します。

【文知摺観音】(もちずりかんのん)

曹洞宗の禅寺である文知摺観音の建てられた年代は不詳ですが、平安時代前期の河原左大臣にまつわる言い伝えが残されているそうです。文知摺観音堂の別当寺として建立された安洞院は1595年(文禄4年)建立。境内には観音堂、多宝塔、資料館「伝光閣」などがあります。

平安時代の悲恋伝説「虎女(とらじょ)」と「源融(みなもととおる)」にまつわる墓。

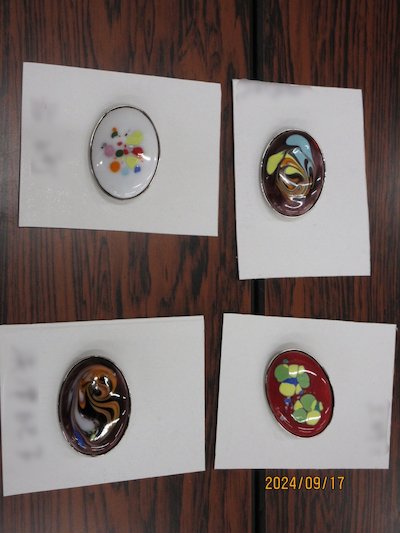

河村左大臣詠歌碑

もちずり石。悲恋物語伝説の地として、藤原定家が鎌倉時代初期に編纂した「小倉百人一首」にも詠まれています。

高浜虚子(たかはまきょし)句碑。生誕150周年を記念し2024年2月に除幕式が行われました。刻まれた句は、まぼろしの重要文献とされ行方知れずだった正岡子規の「なじみ集」が近年発見され、収められていた高浜虚子の句が文知摺観音を詠んだものであったことが判明したからだそうです。

松尾芭蕉や正岡子規など、多くの文人が文知摺観音へ足を運んでいます。

正岡子規句碑

日本画家、小川芋銭(おがわうせん)の歌碑

足止め地蔵尊

本堂である観音堂。本尊は行基菩薩作と伝えられる秘仏観音像(ひぶつかんのんぞう)が納められており、ご開帳が33年に一度行われるそうです(次回は2049年)

東北で唯一となる多宝塔(たほうとう)福島県の重要文化財に指定されています。

1812年(文化九年)建立。

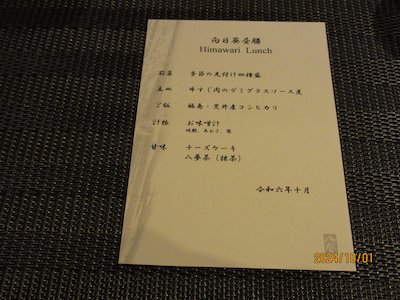

昼食【四季茶房八夢】(しきさぼうやむ)

福島市荒井の四季茶房八夢におじゃましました。

おしゃれ!おいしい!

【福島稲荷神社】(ふくしまいなりじんじゃ)※写真は割愛

午後は福島市宮町の福島稲荷神社を訪問。神主様にお忙しい中ご対応くださり、稲荷神社に関する説明をユーモアを交えわかりやすくご説明いただきました。社伝によると、987年(永延元年)に陰陽師の安倍晴明(あべのせいめい)により創建され、慶長年間兵火に会い社殿が消失したものの、元禄に本殿・拝殿を復興造営し、今も当時の棟札が残されているそうです。現在では最新の技術も取り入れ、拝殿の屋根谷部分にセラミック製ルーフヒーターを敷設するなど、修復によって旧来建築と現代技術の調和を図り、その姿を今に伝えています。昭和13年、社殿の改築にあたり旧拝殿から移築した絵馬殿は、現存する福島の古建造物としては最古のであるとの事。他にも地元の福島競馬場にちなんだ「競馬勝守り」や、桃の産地にちなみ女性の美しさや子宝のご利益が期待できる「桃守り」など、全国的にも珍しい地域に根ざした創作御守りがあります。

今回の館外バス研修。参加者の皆さんにとても好評をいただきました。けがや調子を崩された方がいなかったのも何よりです。大変お疲れ様でした。

第6回「椅子ヨガ(2)」(令和6年11月5日実施)

前回の椅子ヨガ(1)から引き続き、椅子とタオルを使用したエクササイズを行い、介護予防・ケガ予防に必要な体をつくりましょう。

講師はトレーナーの渡部貴子(わたなべたかこ)先生。そして郡山市南保健センターの保健師さんです。

今回もよろしくお願いします!

足首を軽く回してほぐしましょう。

右手に持ったタオルを頭の後ろから背中に垂らして、後ろから回した左手でタオルを掴んでのストレッチング。肩と背中のこりを解消。

身近にあるタオルをうまく使うことで、無理なく効果的にエクササイズができますね。

椅子に太ももを乗せ、安定した姿勢で後ろ足を伸ばせます。

こうして皆さんで和気あいあいと楽しくエクササイズできるのはよいですね。

特別な道具が必要ないため、自宅でもサッと手軽にできて効果が期待できます。

第7回「ミニ門松作り講座」(令和6年12月17日実施)

自前のミニ門松を飾って、お正月に年神様をお迎えしましょう。講師は橋本寿一(はしもととしかず)先生です。

橋本寿一先生です。ご指導よろしくお願いします。

作り方の手順を、実際に製作しながら説明いただきました。

この形を目指して、さっそく製作に入りましょう。

3本の細い竹を斜めに切り、

斜めカットがなかなかに難しそうです。

斜めに切った細竹3本を太い竹の中に入れます。

次に、大きい竹のスキマ回りに松の葉を詰めて…

竹底を平らにカット

扇と梅の花を追加してミニ門松の出来上がりです。

丹精込めてつくったミニ門松で、よいお年をお迎えください。

第8回「みそ作り講座」(令和7年1月21日実施)

株式会社宝来屋本店様にご協力いただき、今日は味噌作りです。

雑菌が入らないよう、手・容器・道具をよく洗い、消毒。次に潰した大豆(宝来屋本店様で事前準備済み)をタル容器の中で混ぜます。

塩、糀(こうじ)を加え混ぜ合わせ…

みそ玉を作ります。

出来たみそ玉を容器に入れ、すき間をなくすように手で押さえながら詰めましょう。

ギュッ、ギュッと。

詰め終えたら表面を平らにし、フタをして綺麗に拭き取り、

仕込み日・天地返し・完成目安日を記入して、フタに貼り付けして完了です。

今年度のたむら遊学館は、これにてすべての講座が終了となります。ご参加いただきまことにありがとうございました。来年度も開催の折にはぜひご参加ください!