本文

【市制施行100周年記念特別版】30分のウォーキングで人気歴史講師と100年の歴史を感じよう!

岡田 峰幸さん

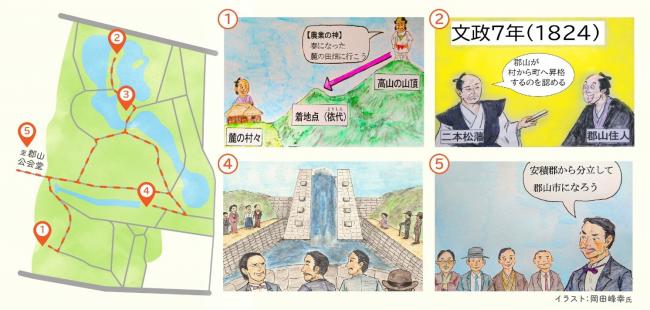

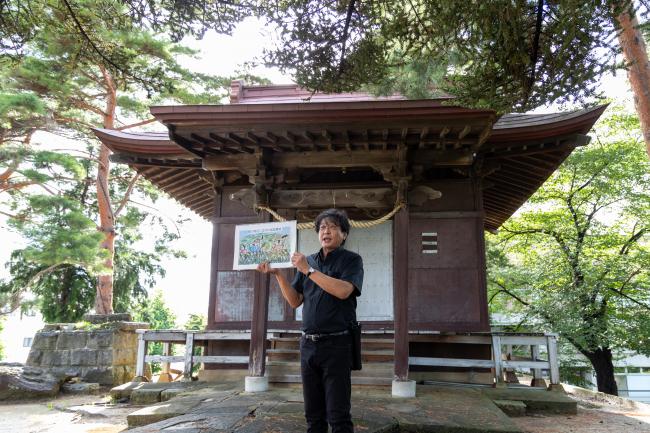

自作の紙芝居を手に、誰かに教えたくなるような地域の歴史を教えてくれる歴史研究家の岡田峰幸さん。公民館の講座などで福島県内各地の歴史をわかりやすく、楽しく教える人気講師です。

健康のためには身体を動かした方がいいって、わかっているけどなかなか気が進まないこともありますよね。市制施行100周年の特別企画として、楽しみながらウォーキングができる企画を考えていたHealth Wave KORIYAMAの編集チーム。

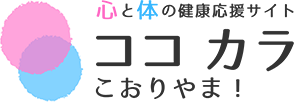

岡田さんに相談してみると、「麓山地区には、少し歩き回れば郡山の歴史を総ざらいできますよ」との回答が。今回は、岡田さんと一緒に麓山公園周辺の5つのスポットを歩きながら郡山の100年の歴史をたどってみます。記事はちょっと長めです。歩いて読んで、30分ほど。この記事をおともにウォーキングしてみませんか。

※歴史には諸説ありますが、今回ご紹介する内容は岡田さんの見解です。

1 農業の神様がいる神社

肩掛けかばんから紙芝居のスケッチブックをのぞかせた岡田先生と待ち合わせをしたのは、中央図書館前。麓山地区の歴史が感じられる最初のスポットは、麓山公園の文化通り側にある麓山神社です。話は今から1,300年前の奈良時代。郡山の繁栄の序章を支えたのが、この麓山神社なのだそう。

「郡山が発展する最初のきっかけは、安積郡の郡役所、今でいう市役所が建てられたこと。場所は、現在の清水台の芳山公園あたり。郡役所があったから、郡山村と名付けられたのです。郡役所には役人がいて、庶民は郡山駅のあたりにあった国営の農場に住んでいました。

お米を作るのに一番大事なのは天気ですよね。もちろん当時は神頼み。昔の日本人は、石や木、山などの大きなものに神様が宿ると信じて、神社を建てます。ここ麓山は、郡山駅から見ると小高い山。昔から、日本には、春になると村から一番近くの小高い山に農業の神様がくるという言い伝えがありました。ここ麓山がまさにそれ。麓山神社の歴史からは、日本人が『自然には神様が宿っているから大事にしなきゃいけない』と信じ、守ってきたことが見えてきます」

1,300年前の人々にも、私たちと同じように、天気だけではないさまざまな悩みがあったことでしょう。麓山公園は、そんな農家の心のよりどころになっていたのですね。

2 そして宿場町へ。弁天池は記念の池!

続いて向かったのは、麓山公園の北側。堂前町と国道49号線をつなぐはやま通り沿いにある弁天池へと向かいます。弁天池は江戸時代に、あることを記念して作られたのだそう。江戸時代の郡山で何があったのでしょうか?

「戦国時代が終わり、人と物の動きが活発になっていくと、泊まるための宿場町が必要です。郡山村にも、現在のうすい百貨店の近くに宿場町が作られました。でも、宿場町があるだけでは町は発展しません。かつて、中通りの二本松、大玉、本宮や、安積郡(現在の郡山)は二本松藩の領地でした。二本松のお殿様は、庶民たちが仕事をしているか確認するために、お代官を派遣します。そこで、郡山の宿場町にはお代官が住む「代官所」が作られました。場所はうすい百貨店の近く。陣屋と呼ばれ、地名は今も残っています。

陣屋には、安積郡の他の村からも人々が訪れます。また、宿場町には自分の藩と江戸を行ったり来たりする参勤交代のあるお侍さんが訪れます。これによって、郡山村の人口は、陣屋が置かれてから100年で倍の3,000人にも増加しました。すると郡山村の人々は、『町と呼ばれたい、シティボーイになりたい!』と、二本松の殿様にお願いするんです。そして1824年、ちょうど今から200年前に、郡山は町に昇格しました。記念として作られたのが、この弁天池です」

現在の郡山市でいうと、小原田や安積町笹川、日和田町などにも宿場があったのだそう。なかでも郡山の宿場町が発展していった背景には、こうした理由があるのですね。ちなみに、ここにまつられている弁天様は七福神の一人で、水とお金の女神。商売繁盛と、宿場町に大水が流れ込まないようにという願いが込められているのだそう。

3 宿場町を支えた女性たち。その姿が見える二つの碑

宿場町としての郡山の横顔が見える史跡が、弁天池の近くにありました。郡山の宿場にも、北は本宮、南は須賀川とライバルがいました。旅人の99%は男性。商人がお客さんを呼び込むために頼ったのが女性でした。いわゆる飲み屋のお姉さんは「飯盛女(めしもりおんな)」と呼ばれ、郡山の評判を高めます。どうして郡山の飯盛女はそんなに人気だったのか?理由がうかがえるのが、弁天池から公園側に歩いた先にある2つの碑です。

この碑には、弁天池の完成を祝う場で二人の飯盛女が詠んだ句が刻まれています。

「水くさし 瑞沼山(みずぬまやま)の 男郎花(おとこえし)」

「巳(み)の日にも 小松引きせん 我が背子と」

水くさし~の句は、あやめさんという方が詠んだ句です。

「『水くさし』は、恥ずかしがって表に出てこない人たちにかける言葉。『瑞沼山』というのは、弁天池ができた麓山のことを指します。『男郎花(おとこえし)』は白く地味な花で、対する女郎花(おみなえし)という花もあります。飯盛女は別名、女郎さんと呼ばれていたことから自分自身を女郎花に例えました。『私が着飾っているんだから、対になる男郎花も、今日ぐらいは派手に咲きなさいよ。水くさいわね』という意味でうたっているんです」

巳(み)の日にも~の句は、つるさんという方が詠んだのだそう。

「昔は一日ごとに干支が決まっていて、弁天沼完成の式典は巳の日が選ばれました。小松引きというのは、正月の子(ね)の日に小さい松を抜き、根の泥で運勢を占う子どもの遊び。『我が背子と』、つまり背中にそえるような小さい子、おそらくは弟と一緒に、松がたくさんある麓山の公園で、巳の日だけど小松引きをやりましょうね、というお祝いの気持ちを詠んだ句です」

郡山の宿場町が大きくなっていった背景には、見た目の美しさだけではなく、場を彩る俳句を詠める聡明な飯盛女がいた。その飯盛女に会うために、旅人は郡山を宿に選んだー。この碑からは、そうした郡山の発展の一つの歴史が浮かび上がってきます。

4 「安積疏水麓山の飛瀑」の石は一体どこから?

続いては、安積疏水の完成を祝って郡山の町人が作った「麓山の飛瀑」へ。安積疏水の開さく事業が行われた明治時代は、郡山だけではなく安積郡全体が豊かになっていきます。

「明治時代の新しい国づくりは、戊辰戦争で勝利した鹿児島や山口の人たちを中心に進められます。まず行われたのは、廃藩置県。二本松藩はなくなり、中通りは福島県として治められるようになります。失業し、やさぐれたお侍さんの様子を見た明治時代の福島県令(現在の知事)は、中通りの元お侍さんを救うために、未開拓だった現在の開成から桑野のあたりで農地を開拓する『安積開拓』を始めました。

開拓はうまくいくのですが、このあたりは水が足りなかったから、途中から頭打ちになっちゃうんです。そんな時、明治時代のリーダー・大久保利通が視察に訪れます。開成山大神宮のあたりには、開拓者である元お侍さんのまちができていました。大久保は『水がないのにまちができたなんて、すごいじゃないか』と、全国の元侍を安積郡に呼び寄せ、農業をやってもらおうと思いつきます。水が足りないなら、猪苗代湖から水を引っ張ってこようと、安積疏水の開さくが始まるのです。安積疏水ができたおかげで、郡山のお米の収穫量は10倍に跳ね上がり、米どころになります。人口もどんどん増えていきました。

ここでもね、記念のパーティーをやっているんです。現在の大臣クラスが集まり、かつて500円札に描かれていた岩倉具視もここに来たんです。麓山の滝は、すべて石造り。実はこの石、江戸時代の宿場町にあった『桝形(ますがた)』というゲートを取り壊して再利用されたもの。だからこの石っていうのは、由緒ある石なんですよ」

麓山の飛瀑で流れ落ちる水は現在、麓山公園内で循環しています。しかし、完成当初は農業用水として現在の郡山駅方向に流れていたのだそうです。

5 カギは電力。市制施行を記念して建てられた「郡山公会堂」

麓山公園を出て、最後のポイントである郡山公会堂にやってきました。郡山公会堂は、郡山市と同い年。つまり、市制施行を記念して建てられたものです。

「村から町になったときは弁天池を作ってるし、安積疏水が完成したら滝を作ってる。これまで見てきた通り、郡山の人たちって、何か大きなことを成し遂げると記念の何かを作りたくてしょうがなくなる。今度は市になったということで、作られたのがこの公会堂です」

では、郡山はいかにして市になるまでに発展できたのでしょうか。ここにも安積疏水が絡んできます。明治時代、日本の主力産業は製糸業。現在の郡山消防署の裏側などに製糸工場があったのだそうです。

「機械を使って生産の効率を上げるには、動力源が必要です。1899年に安積疏水の水の落差を利用して、沼上発電所で水力発電がスタートしました。はじめ、電力は製糸工場だけで使われていましたが、街灯がつき、保土ヶ谷化学などの大手資本が工場を作るまでに活用の場が広がっていったのです。これを機に、郡山は工業でも人口が増えていきました。

そして今から100年前、1924年に人口が3万人以上になります。これは町っていうレベルじゃないということで、今から100年前、1924年9月1日に郡山は町から市になりました」

郡山公会堂の設計は、建設省(現在の国土交通省)に発注しています。設計は当時建設省にいた国会議事堂の設計者・矢橋賢吉に依頼しましたが、多忙であったため矢橋の部下である荻原貞雄が担当することになります。荻原はオランダ・ハーグの平和宮と、自身がデザインした大阪市中央公会堂をミックスして設計したとされています。

(左)オランダの平和宮 (右)大阪市中央公会堂

「平和宮はこの塔が1本あるのが非常によく似ていますし、大阪市中央公会堂は時計台がないだけで、レンガ造りや大理石の入れ方、全部そっくりなんです。いずれも、入口のアーチは生かされています。ぜひ大阪に行ったら見に行ってください。なかなかオランダに行く機会はないかもしれませんが、栃木県日光市の東武ワールドスクエアに行けばミニチュアがあります。

身近にある建物も、他の地域の名建築とつながっていることがある。そんなことも覚えておくと、旅の楽しみは広がっていきますよ」

#起こったことの空気感は、その場に残っている

岡田さんは、歴史に親しみを持ってもらうために、講義をする時にはいつも、会場近くの歩いて行ける場所で起こった歴史的なエピソードを紹介しているといいます。ご自身で撮影してきた現在の写真を交えつつ、聴講者のみなさんにも実際に現場に行ってみることをおすすめしています。

「歴史というのは一般的に、本やテレビなどを通して知ることになります。それで終わっちゃうと、臨場感がない。実際に歴史の現場に行ってみると、それが起こったことが身近に感じられて面白いですよ。東京の人が東京タワーに登らないのと同じようなもので、身近な歴史ってあんまり興味が湧かないし、行ったことないって人は多いと思います。でも、起こったことの空気感は、やっぱり残っているのです。

公民館の講座では、年配の方と関わる機会が多いです。何歳になっても自分の知らないことを知ろうとする探究心のある方は、心も体も元気。実際に現地へ行って体を動かすとお腹も空きますし、暑い日はビールもうまいし、飲めば血流も良くなる(笑)。そうして元気でいられる循環ができていくのではないでしょうか」

郡山市が誕生した当初、その範囲は今の駅前と小原田エリアのみで、1965年の昭和の大合併を経て今の形になりました。同年初めてのうねめ祭りが開かれ、まちは現在の姿に近づいていきます。

麓山地区に残された史跡や建物からは、郡役所があった奈良時代から近世までの郡山の発展の歴史のエッセンスが感じられます。秋は紅葉、冬は雪景色、春は桜に新緑と、四季折々の風景が楽しめる麓山地区。歴史を感じるというもう一つの楽しみがあれば、30分のウォーキングもあっという間に感じられるかもしれません。

歩くことの楽しみを見つけられれば、ほかの目的地にも足を伸ばしてみたり、四季折々の景色を眺めたりと、新しい楽しみを見つけるきっかけにもなるかも。それが習慣になれば、心も身体も変わっていくはずです。

<動画>ショートムービーをご覧ください。

Photo by 佐久間正人(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)

Movie by 杉山毅登(佐久間正人写真事務所<外部リンク>)

Text by 五十嵐秋音(マデニヤル<外部リンク>)

Map design by 片倉菜々