本文

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種)について

HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種)は、平成25年6月14日付け厚生労働省通知により積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、「積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされたことから、令和3年11月26日付けで同通知が廃止されました。

これを受け、令和4年度から令和6年度までの3年間、キャッチアップ接種(対象者:平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性)を実施していました。しかし、令和6年夏以降の大幅な需要増加に伴うワクチンの限定出荷の状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月末までに1回以上接種している平成9年度から平成20年度生まれの女性は、全3回の接種を公費で完了できるよう経過措置が設けられました。詳しくは、当ページの「公費負担の対象者」をご確認ください。

HPVワクチン接種の流れ

1 HPVワクチンについて理解する

予防接種を希望される場合は、子宮頸がん予防ワクチンの効果や接種後の副反応等について十分に理解した上で接種しましょう。詳細については、子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種説明書 [PDFファイル/215KB] 、厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~」<外部リンク>をご覧ください。

2 医療機関へ予約する

郡山市の予防接種は、指定医療機関 [PDFファイル/116KB] での個別接種となります。受診する指定医療機関に電話で事前に予約しましょう。

3 予約した医療機関を受診する

接種当日は、体調がよいこと、持ち物を持参していることを確認した上で受診しましょう。

※料金は無料です(対象年齢外は有料となります)。

HPVワクチンの種類について

定期予防接種として公費で受けることができるHPVワクチンの種類は、2価HPVワクチン(サーバリックス)と4価HPVワクチン(ガーダシル)の2種類に加え、令和5年4月から、9価HPVワクチン(シルガード)が追加されました。

どの種類のワクチンを接種するかは、医療機関に相談してください。

接種スケジュール

接種を開始する年齢やワクチンの種類等によって、接種スケジュールが異なります。

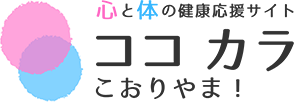

2価(サーバリックス)・4価(ガーダシル)の接種スケジュール

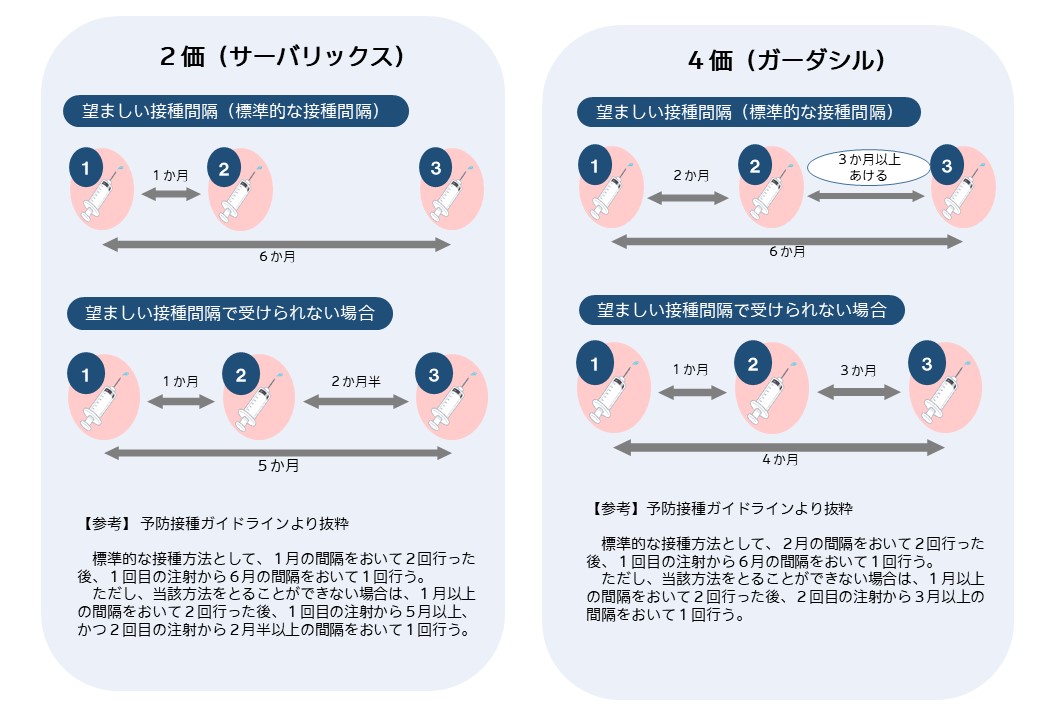

9価(シルガード)の接種スケジュール

異なる種類のワクチンを接種する場合

これまでに、2価HPVワクチン(サーバリックス)または4価HPVワクチン(ガーダシル)を1回または2回接種した方は、原則として同じ種類のワクチンを接種することが推奨されていますが、医師と相談のうえ、残りの回数を9価HPVワクチン(シルガード)に変更し、接種を完了することが可能です。

公費負担の対象者

定期予防接種

対象

小学6年生から高校1年生相当の女子(郡山市に住民登録のある方)

【令和7年度対象者】平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれ

持ち物

- 郡山市の予診票(ピンク色)

- 母子健康手帳

※毎年5月下旬までに、小学6年生の女子へ予診票を個別送付します。

※郡山市に転入した場合や、保健所から予診票が個別送付される前に接種を希望される場合、予診票を紛失した場合は、予診票交付窓口にて予診票を交付します。母子健康手帳を持参の上、予診票交付窓口にお越しください。

| 窓口 | 住所 |

電話番号 |

|---|---|---|

| 中央保健センター(郡山市保健所内) | 郡山市朝日二丁目15‐1 | 024-983-8300 |

| 南保健センター(安積行政センター内) | 郡山市安積一丁目38 | 024-973-8621 |

| 北保健センター(富久山行政センター内) |

郡山市富久山町福原字泉崎181‐1 |

024-973-8622 |

| 西保健センター(片平行政センター内) |

郡山市片平町字町南7‐2 |

024-973-8623 |

| こども家庭課(ニコニコこども館内) | 郡山市桑野一丁目2‐3 | 024-924-3691 |

経過措置(キャッチアップ)接種

対象

郡山市に住民票登録がある、下記1~3の全てに該当する方

- 平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性

- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種している

- 接種歴が1回または2回

※詳細については、厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~」<外部リンク>をご覧ください。

接種期間

令和8年3月31日まで(接種期間を過ぎると有料となります)

接種回数

1回から2回(不足している回数分)

※接種間隔にご注意ください。

持ち物

- 郡山市の予診票(ピンク色)

- 母子健康手帳

※母子健康手帳をお持ちでない方は、マイナンバーカード(健康保険証、住所や生年月日が確認できるもの)をご持参ください。

※郡山市に転入した場合や予診票を紛失した場合は、予診票交付窓口にて予診票を交付します。母子健康手帳を持参の上、予診票交付窓口にお越しください。

母子手帳を紛失し、HPVワクチンの接種歴が不明な場合

- 転入の場合は、転入前の自治体に問い合わせていただき、HPVワクチンの接種歴と経過措置の対象となるかをご確認ください。

- 郡山市内での接種歴が不明な場合等は、保健・感染症課(電話:024-924-2163)にご相談ください。

※予防接種の一番の記録となるのは母子健康手帳等となりますが、マイナポータルでも予防接種記録の閲覧(※一部の予防接種を除く)が可能です。詳細は、以下をご確認ください。

マイナポータルでの予防接種記録の閲覧方法 [PDFファイル/382KB]

| 窓口 | 住所 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 中央保健センター(郡山市保健所内) | 郡山市朝日二丁目15‐1 | 024-983-8300 |

| 南保健センター(安積行政センター内) | 郡山市安積一丁目38 | 024-973-8621 |

| 北保健センター(富久山行政センター内) |

郡山市富久山町福原字泉崎181‐1 |

024-973-8622 |

| 西保健センター(片平行政センター内) | 郡山市片平町字町南7‐2 | 024-973-8623 |

| こども家庭課(ニコニコこども館内) | 郡山市桑野一丁目2‐3 | 024-924-3691 |

県外で接種を希望される方へ

進学等で郡山市民の方が県外で予防接種を受けることを希望される場合には、郡山市から接種を受ける医療機関へ、予防接種の実施を依頼する書類(依頼書)を作成しています。希望される方は、予防接種前に、郡山市に依頼書交付の申請をしてください。

以下のURLから申請してください。

※利用登録が必要です。

<注意点>

・依頼書は郵送でお送りします。申請から依頼書が手元に届くまで、10日程かかる場合があります。余裕をもって申請してください。

※依頼書は、接種を受ける方や保護者が、接種を受ける医療機関に持参していただくことになります。郡山市から医療機関に郵送はしていません。

・県外等での接種であっても、郡山市の予診票(ピンク色)で接種を受けることになります。転入・紛失等で手元にない場合は、事前に、郡山市の予診票交付窓口で交付を受けてください。

・県外で接種を受ける場合は、一端自己負担でお支払いいただき、保健・感染症課に払い戻しの手続き(※上限金額あり)をしていただく必要があります。予防接種費用の払い戻しのご案内は、依頼書と一緒にお送りしています。

・依頼書の交付を受けずに接種した場合は、郡山市へ費用の請求はできません。また、予防接種が原因で生じた健康被害に関する救済制度が受けられない場合があります。必ず依頼書の交付を受けてから予防接種を受けましょう。

子宮頸がんについて

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性が子宮頸がんを発症することが増えています。詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

20歳になったら子宮頸がん検診を受けましょう

HPVワクチンで防げないHPV感染もあるため、子宮頸がんの早期発見・早期治療のために、子宮頸がん検診を定期的に受診することが大切です。詳細については、 「女性の検診」のページ(市ウェブサイト)をご覧ください。

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳細は予防接種に関する健康被害救済制度についてをご覧ください。