本文

【博物館準備室コラムVol.8】古代の大刀を復元する

歴史情報博物館準備室の垣内聖人です。第8回のコラムでは、開館に合わせ、郡山の古代史を象徴する資料として復元品を製作した孫兵衛堀米(まごべえほりごめ)遺跡刀について紹介します。

律令体制の下、地方の豪族は郡司に任命されました。彼らのなかで何らかの功績があった人物が所有し、その権威をあらわしたのが大刀でした。郡山でもそうした大刀がみつかっており、今回紹介する孫兵衛堀米遺跡刀もそのひとつです<写真1>。一般に牛庭出土大刀として知られているこの大刀は、足金具や刀身などの特徴が正倉院様式の鉄刀と類似します。また、鍔まわりの構造から、8世紀台の大刀であると考えられています(福島2003)。この時代の安積郡は蝦夷(えみし)征討の後方支援の拠点となっており、『続日本紀』には米を大量に献上して出世した人物の存在がみられることから、大刀の所有者との関連がうかがえます。

<写真1 孫兵衛堀米遺跡刀(牛庭出土大刀)>

孫兵衛堀米遺跡刀は、昭和31(1956)年、安積町牛庭孫兵衛堀米の山林を開墾中に偶然発見されたものです。周辺を再発掘した結果、円形の墳墓があることがわかり、須恵器がみつかっています(石井1987)。また、この大刀について、穴沢■光氏・馬目順一氏は銀作大刀(しろがねづくりのたち)として紹介しています(穴沢・馬目1979)。しかし、<写真1>のように、現状では装具に銀が貼られていたかどうか確認することはできません。

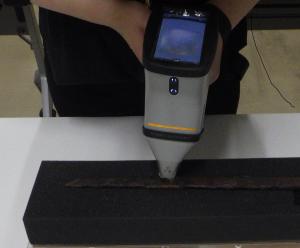

そこで、復元品製作にあたり、銀の使用の有無を確かめるため、福島大学に依頼してレントゲン撮影<写真2>、福島県文化財センター白河館まほろんに依頼して蛍光X線分析をそれぞれ実施することにしました。レントゲン撮影では、歯科レントゲンで銀歯が白く写るのがわかる要領で、大刀の装具に金属が貼られていた場合、その部分が薄い膜状に写ります。蛍光X線分析では、X線を当てた部分について、元素固有の波長を測定することで、元素組成がわかります。つまり、装具に銀を貼っていた場合、銀(Ag)の反応が出ることになります。今回は持ち運び可能な簡易型の検査機器での測定を依頼しました <写真3>。

<写真2 孫兵衛堀米遺跡刀のレントゲン撮影の様子>

<写真3 孫兵衛堀米遺跡刀の蛍光X線分析の様子>

ここでその成果と完成した復元品を紹介したいところなのですが、残念ながら紙幅が尽きてしまいました。孫兵衛堀米遺跡刀の復元品は、古代展示室に入ってすぐのところに展示します。大刀の装具の復元にあたっては、当時の製作技法が確認できる形での復元を試みました。足金具の部分に注目です。また、復元品だけでなく、大刀の実物も展示しますので、ぜひ両者を見比べてみてください。古代の郡山を象徴する大刀がどのような姿で復元されたのか、博物館に足を運んで実際に確かめてみませんか?

最後になりましたが、孫兵衛堀米遺跡刀の復元品製作にあたって理化学分析への協力や装具の復元に多くの助言をいただいた機関、個人の皆様に感謝申し上げます。

参考文献

穴沢■光・馬目順一1979「郡山市牛庭出土の銀作大刀」『福島考古』第20号

石井寛高1987「牛庭で発掘された直刀について」『郡山埋文ニュース』第7号(再録)

福島雅儀2003「附章2 稲古舘古墳出土鉄刀とその意義」『須賀川市文化財調査報告書第40集 稲古舘古墳 稲古舘遺跡』須賀川市教育委員会

(■は口へんに禾)