本文

【博物館準備室コラムVol.11】~三春馬車鉄道に“物語”をのせて~

準備室の国分俊徹です。今回は、「交通と交流のギャラリー」についてご紹介したいと思います。館名に「歴史情報」とあるように、デジタル技術を多く用いていることが博物館の大きな特色となっています。特に、「交通と交流のギャラリー」には、三春馬車鉄道の実寸大の復元品が展示してあり、当時の街並みやエピソードを体感できるVr映像など、子どもから大人まで楽しみながら歴史を学べる空間になっています。

<写真1 交通と交流のギャラリー>

さて、この三春馬車鉄道、元々は歴史資料館に展示してあったものだということはご存知でしょうか?1982(昭和57)年4月に開館した歴史資料館の展示の目玉として、三春馬車鉄道を研究されていた橋本捨五郎氏から寄贈いただいたもので、歴史資料館とともに歩んできた貴重な展示品です。郡山の歴史を伝える重要な役割を担ってきた歴史資料館を継承するという想いも込めて、博物館に移管、展示することになりました。

<写真2 歴史資料館開館時の三春馬車鉄道と橋本捨五郎氏>

ところで、そもそも馬車鉄道って何?と思われる方も多いと思います。馬がレールの上の車両を引く鉄道で、1882(明治15)年に東京馬車鉄道が新橋~日本橋間の運行を始めたのが日本で最初になります。明治時代の「文明開化」を象徴するものとして、当時の錦絵や広告などに数多く描かれています。

<写真3 錦絵(東京馬車鉄道)>

三春馬車鉄道は1891(明治24)年に郡山~三春間を開通、平郡西線(現在の磐越東線)が開通する1914(大正3年)まで運行していました。実は、この三春馬車鉄道には郡山の交通史にまつわる重要なエピソードがあります。1893(明治26)年、岩越鉄道(現在の磐越西線)が計画されると、白河、須賀川、郡山、本宮が起点駅の誘致合戦を繰り広げました。郡山の人々は、三春馬車鉄道が開通していることから、会津・新潟方面だけでなく、いわき方面にも利便性が高いことなどをアピールし、誘致に成功しました。岩越鉄道の起点となったことで、郡山は交通の要衝としての地位を確立し、後に、磐越東線、水郡線の起点にもなり、鉄道網のクロスポイントとなります。もし三春馬車鉄道が開通していなければ、現在とは違った歴史があったかもしれません。

<写真4 大正時代の駅前通りと三春馬車鉄道のレール>

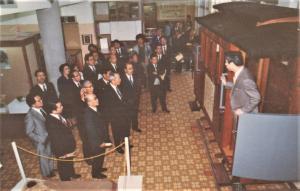

最後に一枚の写真をご紹介します。1982(昭和57)年3月31日、歴史資料館開館前日に撮影された写真で、三春馬車鉄道を取り囲んで、直前まで準備を行っていた職員が写されています。開館を迎える職員には、「やっと郡山に歴史を伝える施設が出来た」「図書館を改修した施設ではなく博物館を建設して欲しかった」等々、様々な思いが交差していたようです。

<写真5 歴史資料館開館前日>

この時から40年以上が経過し、関係者の悲願であった博物館が開館します。

歴史資料館とともに歩んできた三春馬車鉄道には、様々な“物語”がのせられています。

是非、博物館に足をお運びいただき、その“物語”を感じ取っていただければ幸いです。