本文

【博物館準備室コラムVol.12】復元品製作の舞台裏

こんにちは。歴史情報博物館準備室の國分です。

博物館の開館まで残り1ヶ月ほどとなりました。今回は、開館に向けて着々と作業が進められている蒔絵神馬図額の復元製作についてご紹介します。

準備室では、昨年度から、株式会社目白漆芸文化財研究所にご協力いただき、田村神社(郡山市田村町)に伝わる蒔絵神馬図額2面の復元製作を進めています。

この絵馬は、1570(元亀元)年と1571(元亀2)年に、大元帥明王を本尊とした現在の田村神社に奉納されたものです。奉納日が記された資料として、戦国時代の蒔絵製作の実態を知る上でとても貴重な資料と言えます。

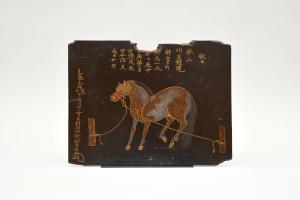

<1570(元亀元)年 原資料>

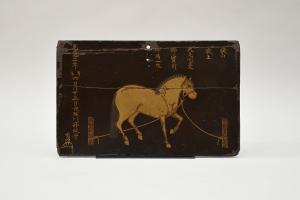

<画像2 1571(元亀2)年 原資料>

絵馬には、黒漆塗の地に金粉等を蒔きつけて文様をあらわす蒔絵の技法を用いて、2本の杭に繋がれた馬が描かれています。このような技法を用いてつくられた絵馬は、同時代の東北地方に田村神社のほか4例奉納されていることが分かっています。今回の復元品製作にあたっては、東北地方各地での類例調査も行いました。

また、今回は、透過X線撮影や蛍光X線分析などの科学分析調査も行いました。

透過X線撮影調査の結果を少しご紹介しますと、元亀元年の絵馬は、周囲に「布着(ぬのき)せ」が行われていることが判明しました。「布着せ」とは、布を貼って木地を補強する漆下地の作業のひとつです。一方、元亀2年の絵馬では、「布着せ」は確認できませんでした。また、元亀元年の絵馬とは異なり、左右両端には端喰(はしばみ)が入っていることが分かりました。端喰とは、板材が反らないようにするために、木口(こぐち)に取付けた細長い材のことを差します。元亀元年の翌年に奉納された絵馬でありながら、両者は同じ構造で製作されていたわけではなかったのです。

<画像3 透過X線撮影の様子>

こういった各調査の結果をもとに、できる限り製作当時の姿を再現することを目指して、蒔絵神馬図額は復元されています。「本物じゃないのか~」と侮るなかれ。細部に光る技術をじっくりとご鑑賞ください。

完成した復元品は、常設展示室でご覧いただけます。また、現在の姿をもとに製作した複製品は、企画展「過去と未来をつなぐ 新たな博物館の挑戦」(会期:令和7年3月15日~6月15日)で展示しますので、それぞれの違いをぜひ観察してみてくださいね。

最後になりますが、復元品製作を快く了承してくださった田村神社様はじめお世話になった方々に深く感謝申し上げます。