本文

【博物館準備室コラムVol.13】古文書の難しさと奥に秘められた魅力

郡山市歴史情報博物館準備室の渡邉と申します。主に歴史分野を担当しております。今回のコラムでは、歴史資料について紹介します。

さて、古文書とは何でしょうか。こぶんしょ? ふるぶんしょ? なんて読むのか、そもそも、そのもののイメージがつかない方も多いでしょう。そして、博物館で見たことがあるという方も、和紙に筆でぐしゃぐしゃ書いてあってよくわからない、と感じたことがあるかと思います。この文章の筆者も、私も読むのが得意ではありません。

古文書とは「こもんじょ」と読み、昔の人が紙に書いた、手紙、書類など全てをさします。現代では、「公文書」など作成する書類を「ぶんしょ」と呼びますので、「もんじょ」というと、ちょっと面食らってしまいます。もっとも書類という意味では一緒ですので、日常使うのは「ぶんしょ」、古いものは「もんじょ」と慣例として使い分けているだけです。

ただし、この博物館では歴史的「公文書」という、郡山市や前身となる町村で作成した公文書のうち、歴史的に価値のあるものを取り扱っています。歴史的「公文書」は性質的には古文書と似ていますが、「こうもんじょ」や「くもんじょ」ではなく、「こうぶんしょ」と呼びます。ややこしいですが、ご了承ください。

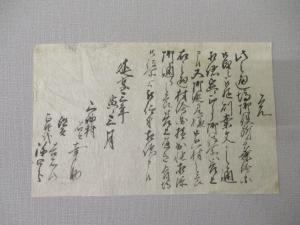

<覚(塙御役所)>

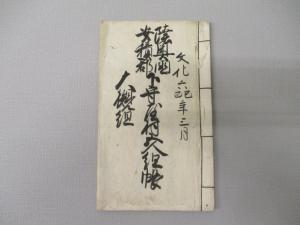

次に、古文書の字が読めないという問題があります。そして、今の文字に直しても、「御座候」など聞きなじみのない単語やフレーズが多く、まるで外国語です。このぐちゃぐちゃした文字は、「くずし字」と呼ばれ、英語の筆記体みたいなもので、昔の人にとっては当たり前のものでした。そのため、「古文書」に向き合うためには、この「くずし字」を学び、読みこなせることが必要となります。しかし慣れれば、なんとなく読みこなせるようになりますし、博物館でも「くずし字」の練習講座の開催などを検討しております。また、最近では「くずし字」をコンピューターで解読や翻訳する研究も進んでおりますので、近い将来には、このコラムを読むように古文書が読めるようになるでしょう。

さて、「古文書」の読み方や「くずし字」について話してまいりましたが、その魅力とは何でしょうか。それは、当時の人が何を考え、行動し、結果がどうなったかを知ることができます。もちろん時代背景が異なりますから、直接的な答えがあるわけではないですが、ベースとなる考えは似ていることがあります。よく歴史は繰り返すといいますが、今後起こりうることを予測することにもつながります。

この博物館には、江戸時代以降に作成された古文書が約9万点とあり、この400年間に郡山に住んでいた人々の様々な様子が記録されています。これだけでも、なんだかすごそうですよね。展示では、古文書の持つ魅力についてごくごく一部しか紹介できませんが、ぜひご覧いただき、少しでも興味を持っていただければ幸いです。

<陸奥国安積郡下守屋村五人組帳>