本文

市長コラム(2025年)

広報こおりやま2025年12月号

早いもので、今年も残すところ1カ月。

私も、4月27日に市長に就任してから、あっという間の8カ月でした。この間、たくさんのイベントなどに参加させていただきました。市役所での面会も含めますと、公務の件数は700件、交換した名刺の数は2,400枚を超えました。このように多くの皆様とお会いする機会をいただき、心より感謝いたします。

さて、郡山市は、「充実した交通網」や「猪苗代湖に代表される豊かな自然」、「バランスよく発展した産業」など、多くの魅力があるまちです。皆さんが思い浮かぶものは何でしょうか。

私が多くの皆様とお会いした中で、市外の方からも「子育て支援が充実していますね」、「まちの中心部に大きな公園やスポーツ施設が集約されているのは珍しい」、「グローバル企業が多いですよね」という声をたくさんいただきました。郡山市民として自然な日常も、違った視点から見ると実は大きな魅力となっていることに気付かされ、ポテンシャルの高さを再認識いたしました。現在、駅前のまちづくりなど、未来に向けたさまざまな取り組みを進めております。これらは一朝一夕に成るものではありませんが、市民の皆様とともに、一歩一歩着実に前へ進めてまいります。

今年一年、市政へのご理解とご協力を賜りましたこと、改めて御礼申し上げますとともに、来る新しい年が、皆様にとって実り多き一年となりますよう、ご祈念いたします。

広報こおりやま2025年11月号

毎月8日は、「こおりやま『お米の日』」です。令和4年に制定されたこの条例には、市民の皆様と共に郡山産米の価値を高めていこうという願いが込められています。なぜ8日なのか。「米」という字を分解すると「八十八」―お米づくりには88の手間がかかるという先人の教えに由来します。

今年の猛暑は、稲作にとって大きな試練でした。高温による品質への影響が懸念される中、郡山の生産者の皆様は、長年培われた経験と技術で見事に乗り越えてくださいました。水管理の絶妙なタイミング、田んぼごとの特性を見極めた栽培管理。その一つひとつが、黄金色の稲穂となって実を結びました。安積疏水の恵みと共に、この技術の継承こそが郡山の財産です。

そして、新米の季節を迎えました。炊きたての郡山産米の美味しさは格別です。市ウェブサイト「こおりやまレター~いなわしろこのめぐみ~」から、お米をさらに楽しむご飯のお供を見つけてみてはいかがでしょうか。

郡山のお米は、私たちの誇りです。家庭の食卓から飲食店、そして学校給食まで、市民の皆様お一人おひとりが郡山産米の味わいを伝え、広げてくださっています。今後も、生産者の皆様への感謝と共に、この豊かな食文化を次世代へ確実に引き継いでいきたいと思います。

「こおりやまレター~いなわしろこのめぐみ~」 - 郡山市公式ウェブサイト

広報こおりやま2025年10月号

郡山市名誉市民であり、私たちのまちを心から愛してくださった俳優・故 西田敏行さん。映画やドラマで素晴らしい演技を披露され、歌手としても私たちの心に響く歌声を届けてくださいました。朗らかな笑顔、涙もろく温かい人柄、そして親しみやすい郡山弁で、多くの方々の心を惹きつけてくださいました。

東日本大震災の際には、何度も郡山に足をお運びいただき、被災された方々を温かい言葉で励まし続けてくださいました。その姿は、今でも私たちの心に深く刻まれています。その優しさと行動力こそ、郡山市民みんなの誇りです。

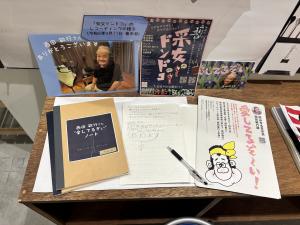

9月に市立美術館で開催しました「西田敏行展『愛してるぞ~い!』」では、西田さんが演じたさまざまな役柄がパネルで紹介され、子どもたちの合唱による「もしもピアノが弾けたなら」の美しいメロディが会場を包み込みました。

郡山駅構内のこおりやま観光案内所には、西田さんへのメッセージノートを設置していますので、皆さんの愛情や感謝の気持ちを、ぜひこのノートにつづってください。その思いはきっと、西田さんのもとへ届くことでしょう。

西田さんが残してくださった絆の大切さと郷土への深い愛情は、これからの郡山をもっと魅力的なまちにしていく原動力になると思います。西田さんのように「愛してるぞ~い!」と叫ぶことができる、そんな郡山を共に築いてまいりましょう。

広報こおりやま2025年9月号

皆さま、こんにちは。この度、地域の皆さまの環境保全活動が認められ、猪苗代湖がラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)湿地に登録されました。関係する皆さまの多大なるご尽力に、この場をお借りして、心より感謝いたします。多くの水鳥のなかでも、コハクチョウが毎年約800羽飛来し、貴重な生息地となっていることなどが高く評価されました。

今後は、未来を担う子どもたちが自然環境の大切さを学び、守り続けていけるよう、持続可能な利活用についての取り組みを進めてまいります。

7月に猪苗代湖に関して、「国連水と災害に関する特別会合」における天皇陛下のおことば(ビデオ)で、明治期に猪苗代湖から水を引いた安積開拓・安積疏水開さく事業をご紹介賜りました。大変名誉なことであります。

また、猪苗代湖・安積疏水・安積開拓を結ぶストーリーは、日本遺産「未来を拓いた一本の水路」として、2回目の認定継続にもなりました。

「天鏡湖」と称される猪苗代湖の価値が国際的にも認められ、多くの方々にその魅力を知っていただける大きなチャンスです。

観光面でのポテンシャルも秘めていますので、来年の「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を含め、猪苗代湖のさまざまな魅力を積極的に発信し、県全体で盛り上げていけるよう取り組んでいきます。

【湖南町鬼沼から眺める猪苗代湖】

広報こおりやま2025年8月号

8月は郡山うねめまつりをはじめ、地域の夏祭りや花火大会など、さまざまなイベントが開催される活気あふれる季節です。

一方で、暑さが厳しいこの季節。特に高齢の方やお子さまは熱中症に十分ご注意ください。公共施設や民間施設など市内約200カ所に「ふくしま涼み処」を設置しています。暑い日は、お気軽にお立ち寄りください。

このうち、私のおすすめスポット「郡山市立美術館」はいかがですか。美術館では、8月31日(日曜日)まで企画展「皇室を彩る美の世界」を開催しています。東京にある「皇居三の丸尚蔵館」のリニューアルにあたり、収蔵する皇室伝来の美術工芸品をご覧いただけます。狩野永徳や俵屋宗達、尾形光琳らの近世絵画、近代日本画を代表する横山大観や東山魁夷、さらに郡山出身の渡邊晨畝らの作品、高村光雲らの彫刻・工芸作品など、どれも貴重な収蔵品ばかりです。私のおすすめは、葛飾北斎の「西瓜図」(※)。夏にぴったりの作品で、心まで涼しくなりました。お時間がありましたら、ぜひ足を運んでみてください。

子どもたちにとっても長く楽しい夏休みですが、宿題も気になるところです。自由研究のテーマとして、今回の企画展からヒントを見つけてみてはいかがでしょうか。

※展示替のため、西瓜図の展示は8月3日(日曜日)まで。

【涼しい館内で快適な鑑賞を!】

広報こおりやま2025年7月号

市長となり、あっという間に2カ月が過ぎました。この間、たくさんの方とお会いしてお話を伺うことができ、交換した名刺の枚数も1,000枚を超えました。「頑張ってくださいね!」という温かい言葉や、「こんなところをもっと良くしてほしい」という率直なご意見は、日々励みとなっています。ありがとうございます。

就任してからは、皆さんとの距離が近い市政運営を目指して、できるだけ多くの現場を訪れ、皆さんの声を直接伺うよう努めています。

課題はたくさんありますが、一歩一歩前へ進めていきます。市民の皆さんが笑顔で暮らせる「選ばれるまち」「住み続けたくなるまち」を実現するため、郡山ならではの魅力を高め、積極的に情報を発信していきます。

郡山の魅力の一つはスポーツです。福島ファイヤーボンズやデンソーエアリービーズは、郡山がホームタウンです。トップチームの試合が行われると市内外から多くの方が足を運び、飲食や宿泊、物販などの経済波及効果が期待できます。子どもたちには夢や希望を抱くきっかけとなります。先日開催されたプロ野球公式戦でも、会場は子どもたちの活気にあふれていました。

今後、スポーツの力をさらに引き出し、市全体を元気にしていきたいと考えています。

【お子さんとも名刺交換♪】