本文

歴史資料館

事務所閉館のお知らせ

歴史資料館は、中央図書館隣り「郡山市歴史情報博物館」に機能を移転し、令和7年3月31日をもって閉館いたしました。

今後につきましては、下記「郡山市歴史情報博物館」のウェブサイトをご覧いただき、最新の展示情報やイベント情報をご確認ください。

郡山市歴史資料館の軌跡

1982(昭和57)年、郡山市図書館付属歴史資料館として開館。令和6年度末に42年間の歴史に幕をおろし、「郡山市歴史情報博物館」として生まれ変わります。

資料館の歴史を振り返ってみましょう。

郡山市歴史資料館の軌跡(パンフレット) [PDFファイル/1.49MB]

お知らせ

日本遺産に認定されました!!

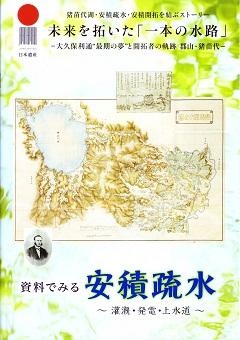

猪苗代湖・安積疏水・安積開拓を結ぶストーリー

『未来を拓いた「一本の水路」―大久保利通“最後の夢”と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代―』が、日本遺産に認定されました。日本遺産認定の詳細についてのページ

つきましては、日本遺産認定を記念して、当館で平成26年度に開催した、企画展「資料でみる安積疏水~灌漑・発電・上水道~」のパンフレットに、加筆・修正したものを皆様にご紹介いたします。

内容

安積疏水開さくの経過を分かり易く紹介するとともに、産業の近代化に果たした役割にスポットをあてました。この時代の商工業の発達が、現在の郡山の町の姿の原型になっていくのです。

バス(郡山駅前より)

- (池ノ台経由)鎗ヶ池団地行 郡山中央図書館下車

- (池ノ台経由)静団地行 郡山中央図書館下車

- (池ノ台経由)コスモス循環池ノ台先回り行 郡山中央図書館下車

- (麓山経由)大槻行 麓山一丁目下車

自動車

隣接する郡山市麓山地区立体駐車場をご利用ください。(2023年2月1日より)

立体駐車場のご利用方法については郡山市麓山地区立体駐車場のホームページをご覧ください。

地図

- 地図を開く<外部リンク>