本文

~災害時に避難支援が必要な方へ~ 「個別避難計画」をつくりましょう

災害時に避難支援が必要な方(以下、「避難行動要支援者」といいます。)については、本人の健康状態や居住環境、支援者の存在や地域の協力体制等、一人ひとり状況が異なることから、個別具体的な備えが重要です。

円滑に避難するため、大切な人を守るためには、「自助」「共助」の精神のもと、自らの避難方法の確認や地域での助け合いが欠かせません。

市では、避難支援の実効性を高める「個別避難計画」の作成を推進しています。

制度の背景

避難行動要支援者避難支援制度

避難行動要支援者名簿の作成の義務化(平成25年6月:災害対策基本法改正)

東日本大震災の教訓として、障がい者、高齢者、外国人、妊産婦等について、情報提供や避難行動、避難生活等の様々な場面での対応で不十分な場面がありました。

その後、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、法改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。

避難行動要支援者避難支援制度のお知らせ(郡山市公式ホームページ)

個別避難計画作成制度

避難行動要支援者ごとに計画作成の努力義務化(令和3年5月:災害対策基本法改正)

令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障がい者等が被害に遭われました。

この状況を踏まえ、国のワーキンググループにおいて、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには、「避難行動要支援者一人ひとりに対する個別避難計画を作成すること」、「様々な立場の支援関係者が計画の作成段階から関わり作り上げること」が有効で実効性が高いとされ、法改正により、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

個別避難計画とは ~避難支援を実効性あるものに~

準備が必要な避難行動要支援者の避難支援体制

各々の健康状態や居住環境などに応じて、適切な支援を受けて安心して避難するには、平常時から個別具体的な避難プランを備えることが重要です。

避難行動要支援者ごとの避難支援プラン

「誰と、どこに、どのように避難するか」など、本人及び家族などで、あらかじめ決めて記載しておく計画書です。

作成と共有

作成に同意いただき、お決めいただいた情報は、市が計画書として整理・作成し、本人及び支援する方(以下、「避難支援実施者」といいます。)へ提供します。

【自助】自らの避難方法について考え、確認することで、主体的な避難行動につながります。

【共助】避難支援実施者との関わりや情報共有により、災害時に支援を受けやすくなります。

※この計画は、地域における助け合いを基本として作成するものです。

計画を作成したからといって、災害時の避難支援を保証したり、支援する方が法的な責任や義務を負うものではありません。

個別避難計画書には、以下の項目を記載します。

・避難行動要支援者に関する情報(氏名、住所、生年月日、連絡先、避難支援を必要とする事由など)

・避難支援実施者に関する情報(氏名、住所、連絡先)

・避難先や避難経路に関する情報等

作成の対象となる方

避難行動要支援者制度に登録し、在宅で暮らす、次のいずれかに該当する方

1 75歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯

2 要介護認定3~5を受けている方

3 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方

4 療育手帳Aの交付を受けている方

5 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の交付を受けている方

6 その他支援が必要と認められる方

作成の優先度

市では、地域におけるハザードの状況、避難行動要支援者の健康状態等、一人ひとりの状況に合わせた必要性を考慮し、順次作成のご案内をしています。

作成の対象となる方であれば、それらの状況や支援の程度に関わらず、随時作成を受け付けていますので、気軽にお問合せください。

【問合せ先】郡山市保健福祉総務課(電話番号024-924-3822)

避難支援実施者の選定

まずは、避難行動要支援者本人の健康状態や配慮すべきことを一番よく把握・理解されている家族や親族を検討してください。

近隣の方や介護福祉関係者等も選定することができますので、できる限り避難支援実施者を選定してください。

また、本人だけでは選定が難しい場合もあります。

本人から選定の相談を受けた方におかれましては、可能な範囲でご協力をお願いします。

避難先の選定

Step1

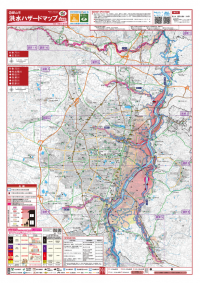

市では、洪水や土砂災害等の各種「ハザードマップ」のほか、「防災ハンドブック」を作成し、公表しています。

まずは、お住まいの地域の災害リスクを把握し、防災の基礎知識を身につけておきましょう。

各種ハザードマップ一覧・わが家の防災ハンドブック(郡山市公式ホームページ)

Step2

避難行動要支援者本人の健康状態や配慮すべきことを踏まえ、必要な支援を受けて、実際に避難できる避難先を検討ください。

災害(水害と地震等)の種類に応じて、避難先を複数(個別避難計画上は2箇所まで)選定することも可能です。

また、市の指定避難所に行くことだけが避難ではありません。

水害に関しては、浸水想定区域外にある親族宅やホテル等の宿泊施設を避難先(水平避難)のほか、自宅やビルの2階以上の高い場所を避難先(垂直避難)とすることも検討してください。

水平避難は、早めの行動が極めて重要です。気象庁が発表する注意報や市が発令する避難情報には、十分に留意しましょう。

地震に関しては、自宅が新しい耐震基準(1981年6月1日)以降の建物または鉄筋住宅などの頑丈な作りであれば、自宅にとどまること(在宅避難)ができる可能性があります。

ただし、計画書に自宅(在宅避難)と記載しても、災害発生時に危険を感じる状況(自宅が倒壊する危険がある、生活できないほど屋内に被害がある等)になったら、自宅外に避難してください。

作成方法

個別避難計画書[作成用]の送付

作成を希望される方には、市から個別避難計画書[作成用]を送付します。

作成の負担軽減のため、当該書類には、市の避難行動要支援者名簿をもとに、あらかじめ次の情報を記載しますので、確認をお願いします。

【あらかじめ記載する情報】

・避難行動要支援者に関する情報(氏名、住所、生年月日、連絡先、避難支援を必要とする事由など)

・仮設定した避難先(地図を含む)

詳細は、記載例をご覧ください。

個別避難計画書[作成用]への記載

計画作成に同意いただける場合は、支援者(家族、近隣の方、介護福祉関係者等)とご相談しながら、個別避難計画書[作成用]の必要箇所を記載してください。

避難行動要支援者本人による記載が困難な場合、家族など支援する方が代わりに記載いただけます。

提出先・問合せ先

郵送による提出を基本としますので、個別避難計画書[作成用]とともに送付する返信用封筒を使用してください。

【提出先・問合せ先】

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号

郡山市 保健福祉部 保健福祉総務課(郡山市役所本庁舎1階)

電話番号024-924-3822

※各行政センターでの受付は行っておりませんので、ご了承ください。

個別避難計画の提供と活用

計画作成と情報提供の同意が得られた方については、計画作成後、避難支援実施者へ提供されます。

災害時の避難支援を容易にするため、平時からの見守りや声掛け等にも活用できます。

災害発生時(発生のおそれがある場合を含む)において、生命や身体を保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者(自主防災組織、町内会、民生員、消防機関、警察、社会福祉協議会、地域包括支援センター)へ計画の情報が提供されます。

個人情報の保護

災害対策基本法に秘密保持義務が定められており、名簿を取り扱う避難支援等関係者は、避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。

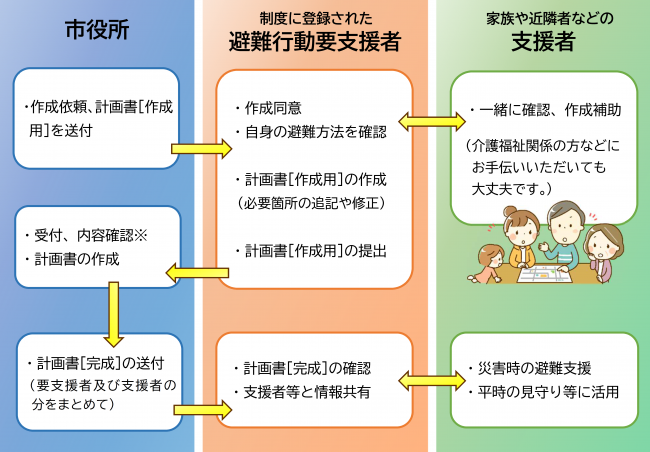

計画書作成から提供までの流れ

一般的な流れは、次の図のとおりです。

※計画書[作成用]の内容確認のため、市からご連絡することがあります。

計画作成後の変更・見直し

個別避難計画は、一度作成すれば終了というわけではありません。

各々の避難行動要支援者とその周りの状況は、時間とともに変化していきます。

本人の健康状態や居住環境、支援者の存在や地域の協力体制等について、定期的に確認や見直しを行うことが、真に実効性のある計画となります。

計画の変更や追加等がありましたら、原則、避難行動要支援者本人からの申し出により、修正を行います。

一方で、自ら申し出ることが困難な方もおられます。

地域において、避難行動要支援者の変化に「気づき」を得られるよう、日頃からの交流や見守り活動をお願いします。

【問合せ先】郡山市保健福祉総務課(電話番号024-924-3822)

お住まいの地域の皆様へ

計画の作成段階から、お住まいの地域で避難支援実施者に関わっていただくことにより、地域における避難行動要支援者の見守りや避難支援の体制づくりのきっかけとなります。

計画を作成し、避難支援実施者と共有された後も、地域の様々な場面(地区の防災訓練や地区の会合等)において、作成した計画の内容を精査したり、未作成の方にも勧奨するなど、日頃から避難行動要支援者が地域の中でつながりを維持できるよう、ご協力をお願いします。

よくある質問

計画作成

Q_個別避難計画は、すべての避難行動要支援者が必ず作成しなければいけないのか。

A_災害対策基本法において、本人の同意を要件としているため、計画作成を希望しない場合は作成する必要はありません。

ただし、 避難行動要支援者にとって、災害時に必要な支援が得られず避難できないことは、本人の生命や身体の安全に関わります。

できる限り家族など支援いただける方は、本人に対し、計画作成を勧めていただくようお願いします。

Q_個別避難計画は、いつまでに作成しなければいけないのか。

A_作成期限はありませんが、避難行動要支援者本人や地域の状況等から必要度を判断して作成してください。

計画を完成させることも大事ですが、作成する過程において、人と人とのつながりを作っていくことが重要です。

Q_施設に入所することになったが、個別避難計画を作成できるのか。

A_施設入所等により在宅でなくなると、避難行動要支援者名簿の登録から外れるため、個別避難計画も作成されません。

家族やお住まいの地域において、情報共有や避難支援に引き続きご協力をお願いします。

計画書への記載

Q_計画作成を希望している本人は、体が不自由のため文字を書くのが困難だが、どうすれば良いか。

A_計画書[作成用]へ自ら記載するのが困難な場合は、家族など支援する方が代わりに記載いただけます。

署名欄についても、家族など支援する方が代理人として署名可能です。

詳細は、記載例をご覧ください。

Q_計画書[作成用]にあらかじめ記載されている情報を変更したい。

A_赤色のペン等で、計画書[作成用]の当該情報に二重線を引き、訂正・修正してください(訂正印は不要)。

仮設定した避難先の地図については、希望避難先の地図に差し替えて、計画書[作成用]を再送付しますので、避難経路を記載の上、返送をお願いします。

避難支援実施者

Q_避難支援実施者は必ず2人必要か。

A_災害発生時は、避難支援実施者自身も被災することが考えられ、速やかに避難支援を行えない可能性もあります。

2人選定していただくことが望ましいですが、1人のみの選定でも構いません。

Q_避難支援実施者の選定ができなければ、個別避難計画は完成しないのか。

A_避難支援者が見つからない場合でも、計画を作成することは可能です。

一旦、避難支援実施者の記載のない状態で個別避難計画書[作成用]を提出ください。

計画の実効性を高めるには、協力や支援いただける方が複数いることが望ましいので、引き続き選定の検討をお願いします。

Q_避難支援実施者は、家族はともかく、近隣の人を選定する必要はあるのか。

A_災害(特に大規模な災害)発生時には、地域の方同士での助け合い(共助)が主体となります。

公的機関の援助(公助)の手が届くのに比べ、近隣の方による支援のほうがはるかに速いため、発災直後の生命・身体を守ることにつながります。

その準備として、個別避難計画の作成を通じて、地域において互いに顔の見える関係を築いていただくのが望ましいです。

Q_避難支援者になると必ず支援しなければならないのか。

A_災害発生時は、避難支援者自身やその家族の安全確保が最優先です。

その上で、可能な範囲で避難行動要支援者の避難支援をしていただくものです。

災害時に避難支援ができなかったとしても、法的な責任が義務が発生するものではありません。

Q_避難行動要支援者への避難支援はどのくらい行わなければならないのか。

A_まずは避難行動要支援者やその家族等に連絡し、安否確認や情報伝達をしてください。

その後、可能な範囲で避難行動要支援者と一緒に避難していただくとともに、十分な安全確保をお願いします。

Q_避難支援実施者だけで対応が困難な場合はどうすれば良いか。

A_災害の規模や各々の被災状況によっては、避難支援できない場合も想定されます。

避難支援実施者自ら危険をおかしたり、自らの身体に過度な負担をかけてまで避難支援を行うべきではありません。

そのような場合は、市の災害対策本部、消防、警察へ救助要請をお願いします。

避難先

Q_健康状況や居住地区によって、避難先は指定されているのか。

A_健康状況や居住地区による避難先の指定はありません。

避難先までの経路や避難先の設備等を考慮した上で、本人にとって避難しやすい避難先を設定してください。

市から送付する計画書[作成用]には、仮設定した避難先が記載されていますが、変更・追加ができます。

Q_避難先として、普段利用している福祉サービス事業者の施設等を設定してもよいのか。

A_事前に当該事業者へ確認・相談していただき、避難受入れについて事業者側から了解が得られれば問題ありません。

その他

Q_計画作成後に市外へ転出することになったが、何か手続きが必要か。

A_住民基本台帳の情報をもとに管理しているため、特に手続きはありません。

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の各制度は、避難行動要支援者のお住まいの市区町村にて、本人の同意の上、実施されるものです。

そのため、転出先の市区町村において、各制度に同意いただき、名簿への登録及び計画を作成してください。

なお、手続きの詳細は、転出先の市区町村へお問い合わせください。

各種ダウンロード

周知・啓発

案内チラシ(個別避難計画を作成しましょう) [PDFファイル/525KB]

第7号様式(第10条関係)郡山市避難行動要支援者個別避難計画 [Excelファイル/27KB]

第7号様式(第10条関係)郡山市避難行動要支援者個別避難計画【記載例】 [PDFファイル/185KB]

外部リンク

避難行動要支援者の避難行動支援に関すること(内閣府防災情報のページ)<外部リンク>