本文

Vol.2 地域の木材を活かしたモノづくりで森林循環に貢献

藤寿産業株式会社 代表取締役社長 西村義一さん

来年で創業50周年を迎える藤寿産業株式会社は、郡山市に本社を構える木造施設造りの総合プロデュース企業。同社は、地域木材を活用した高付加価値の木製品の開発・製造・供給事業を柱に持続可能な社会を目指しています。

時代のニーズに対応しながら

来年で創業50周年

西村義一社長は、生まれも育ちも郡山。先代から受け継ぎ郡山から全国へ、SDGsを牽引する企業へと成長させました。創業からの経緯やこれからの多様化するニーズにどう対応していくのかなどを熱く語っていただきました。

「藤寿産業の創業は1975年(昭和50年)、初代、蔭山藤寿が大工技術を後世まで残すことと、高齢になっても働ける場を作ろうとしたのが始まりです。そのころは、低所得者層への住宅の供給が国策でしたので、主に集合住宅向けの木材加工を行っていました」。

しかし住宅供給が飽和状態になった2000年ぐらいから、公営住宅への木材の供給は減少し、藤寿産業も非住宅を扱う事業へとシフト。時代のニーズに翻弄されながらも乗り越えてきた原動力は何だったのでしょうか?

「やはり先代から受け継いだ藤寿産業に脈々と流れる、『木造愛』です。30年くらい前までは、まだまだS造(鉄骨造)、RC造(鉄筋コンクリート造)が主流で、大規模木造建築で公共事業に採用されるのは、コスト、技術の両面で難しい時期が続きました。そんな状況下でも、先進の設備の導入や木部材の開発と接合部の開発を進め、社員達が前を向いて努力する姿を見て苦しい時も乗り越えられました」と振り返られる社長。

転機が訪れたのは1995年。

森林保全や林業の活性化などの付加価値も重要だと考えた藤寿産業は、『木造化イノベーション』を提案。福島県の公共事業で初めて大型木造建築に挑みました。大熊町の「ヒラメ栽培漁業センター」建築を受注、「本当に3000平方メートルもの建物を木造でできるんですか!」と県の担当者も目を輝かせていました。

福島県ヒラメ栽培漁業センター(平成8年度福島県優良建設工事表彰)

「ヒラメ栽培漁業センターは東日本大震災の津波で破壊されてしまいましたが、今でも忘れられない大きな仕事でした。その後は、行政の木造に対する認識も変わり、あらゆるプロジェクトで前向きに検討してくれるようになりました」。

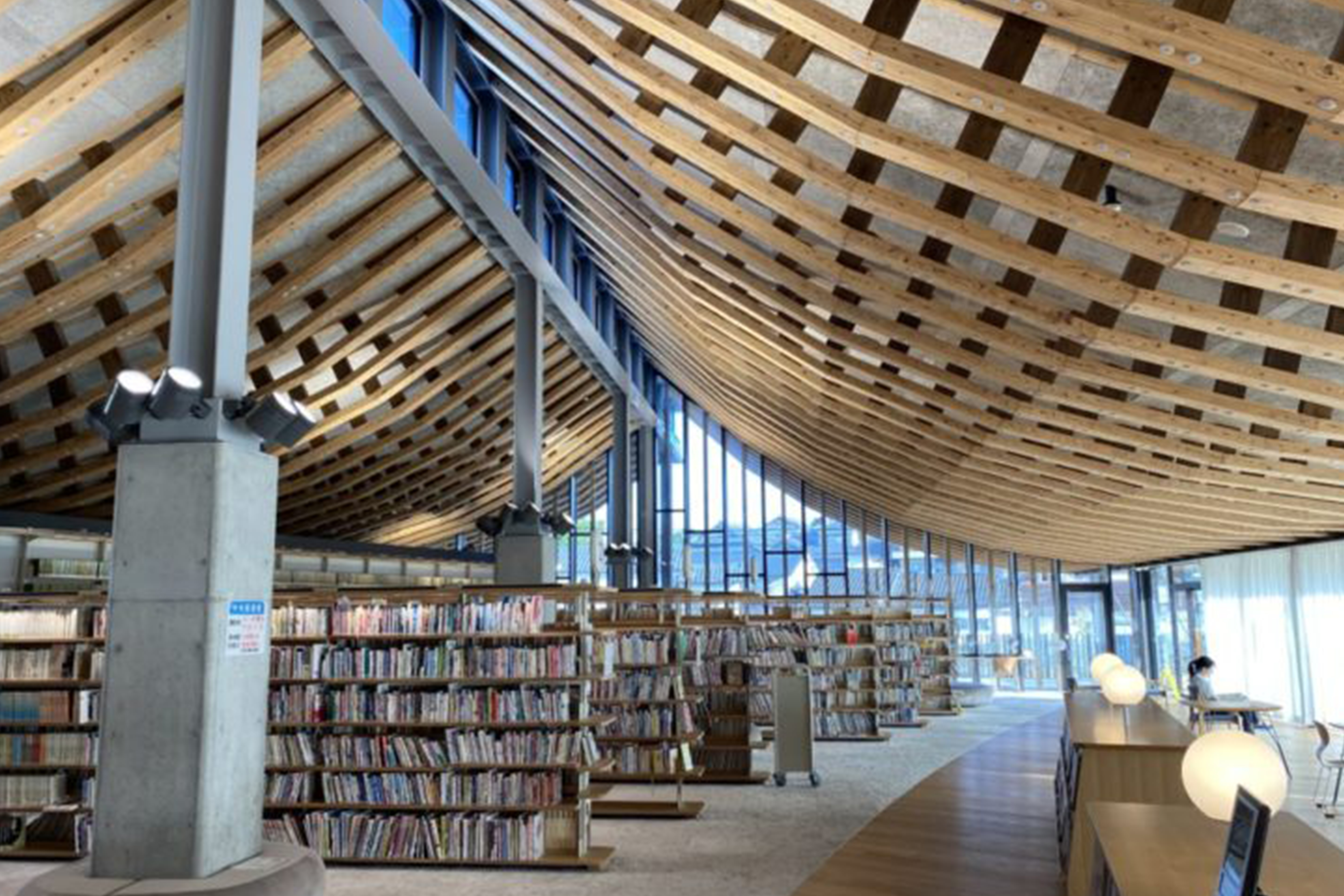

その後の藤寿産業の快進撃は言うまでもなく、福島県農業総合センター、県民の森フォレストパークあだたら、郡山市中央公民館など様々な公共事業を手掛けてきました。今では県内450棟、全国700棟もの施工実績を誇っています。JR高輪ゲートウェイ駅吹上屋根部分の、木と鉄のハイブリッド集成材を手掛けたのは周知のとおりです。

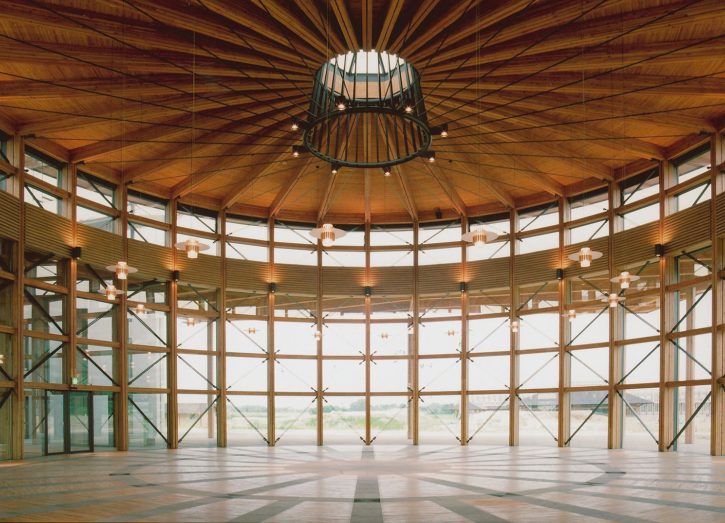

福島県農業総合研究センター

郡山市中央公民館

県民の森フォレストパークあだたら

2019年の阿武隈川氾濫による大水害

真剣にSDGsに取り組むきっかけに

福島県の各地に大きな爪痕を残した2019年の台風19号。阿武隈川が氾濫し、郡山中央工業団地はほぼ全滅。藤寿産業も大きな被害を受けました。

「あの水害で郡山市民は地球温暖化による気候変動の恐ろしさを認識し、CO2削減に取り組まなければならないと感じたはず・・・

弊社は創業当時から、健全な森林を育てていくため、持続可能な林業と地域創生を提唱してきました。台風被害を目の当たりにし、気候変動対策の為にはそれは間違っていないと再認識したのです」。

2019年、郡山市では「第1回こおりやまSDGsアワード」エントリー企業・団体を募集。藤寿産業も社内にプロジェクトチームを発足し、2030年達成に向けた指標と目標値を定め「藤寿産業のSDGs宣言」を掲げ同アワードに応募。

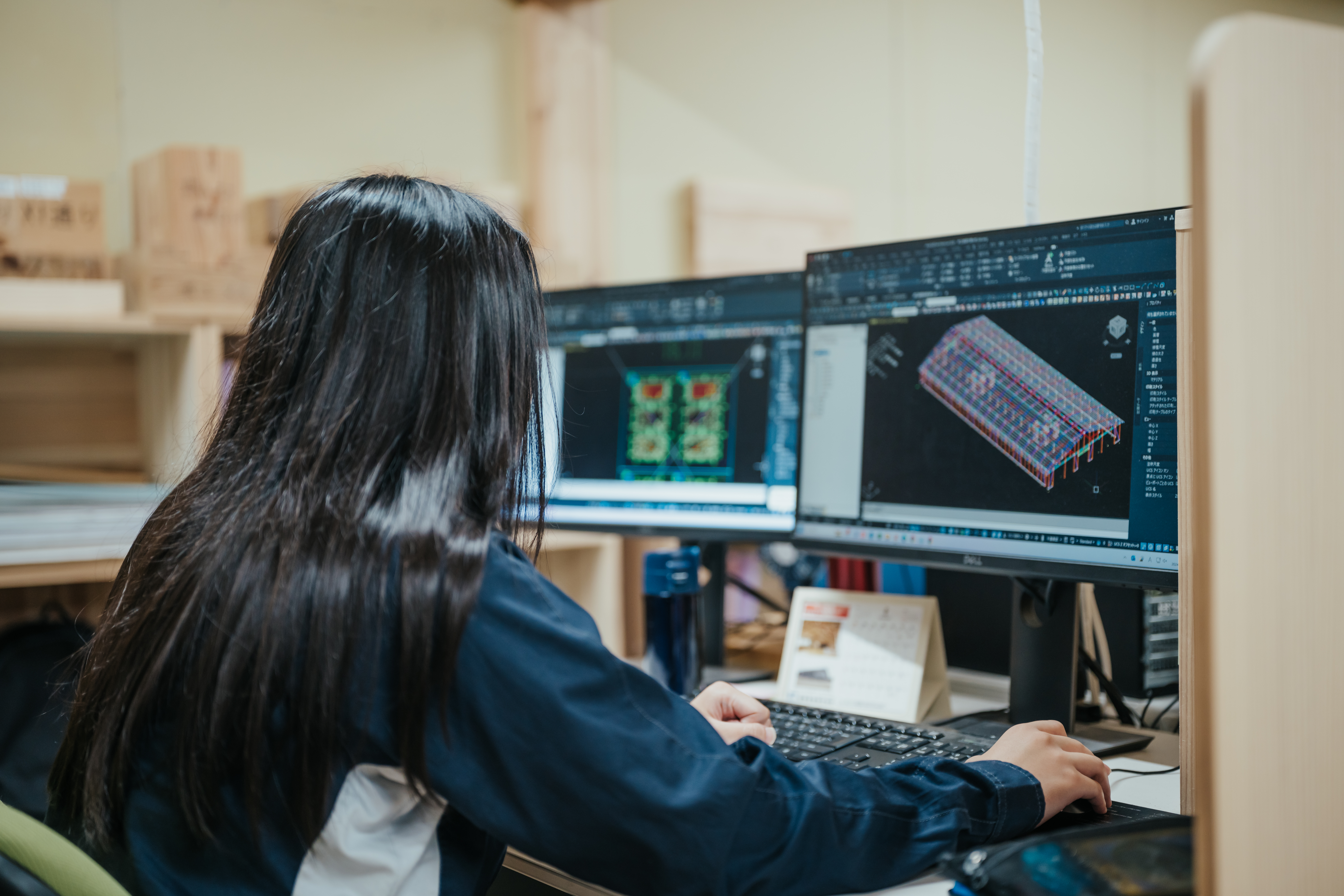

女性社員の活躍

県産木材の活用

最新鋭設備の導入

大規模木造施設

「受賞をきっかけに、社員のモチベーションも高くなり変化がありました。“都市に『森』をつくろう”を目標に頑張っているところです。都市に森をつくるというのは、伐採した木材を使って建物を造り、机や椅子などにも木材を利用するという意味。鉄やコンクリートは製造過程でCO2を大量に排出しますが、木はCO2を吸収してくれる。木を使うことによって都市にCO2が固定され、使えば使うほど持続可能な社会が実現するんです」。

世界最大規模 大阪・関西万博の大屋根リングも製造

現在、資源が少ない日本が環境面で貢献するには木材を利用するというのが国策。2025年に開幕する大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングも、藤寿産業郡山工場とグループ会社「ウッドコア」FLAM工場が福島県全域の木材を利用して集成材を製造。1周2キロメートル、高さ20メートルの世界最大規模の木造建築として話題を呼んでいます。

完成イメージパース

「来年、会社の研修で社員全員、大阪万博へ行く予定です。自分達が手掛けた集成材がどんな風に使われているのか見ることができるとあって、今から楽しみなんです」と西村社長。

さらに、2026年には日本橋の18階建てのビル、2028年には丸の内に世界最大の100メートルにも及ぶ木造の高層ビルの建設が予定されているそう。藤寿産業が掲げる「都市に森を」という目標は、ますます現実味を帯びてきました。

積極的な女性登用を今後も継続

「木もリサイクルしていくように、我々人間も若い方々にバトンを渡していかなければなりません。これまでは建築業は力仕事が多く男性の職場というイメージが強かったと思いますが、IT技術の進歩やCAD/CAMシステム導入で女性が活躍できる分野も増えてきました。弊社には現在、12名の女性が在籍。プレカットの部署に7名、総務部に4名、製造部に1名と多様な分野で活躍しています。今後も地元の高校、大学を中心に広く新卒の学生さんに広報し、積極的に採用していきたいと思っています」と、女性登用や人財育成にも力を入れていくそう。

木でイノベーションを起こし未来創生

「法隆寺などを見てもらえばわかるように、木は使い方を間違わなければ何千年も長持ちし、低炭素社会を実現できる唯一の素材。産学官と連携し、木の心がわかる企業、木の心を伝えられる企業として社会に貢献していきます。木というテーマでイノベーションを起こし未来都市をつくっていきましょう」。

時代のニーズに対応しながら、変わらぬ木造への愛を持って地域林業と全国への架け橋として、新たなイノベーションと雇用の創出をしてきた西村社長。

福島から日本全国各地へ、そして次の舞台へと、持続可能な取り組みを実施している藤寿産業の今後のさらなる活躍が楽しみです。

■No. 8 働きがいも経済成長も

■No. 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

■No 11 住み続けられるまちづくりを

■No.13 気候変動に具体的な対策を

■No.15 陸の豊かさも守ろう

西村さんのインタビューは、Instagramでも発信しています!