本文

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーとは

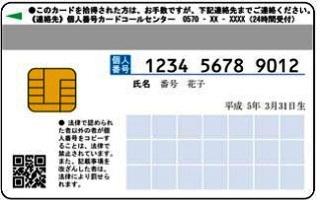

社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために、住民票を有する全ての方に一人一つの異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番する制度です。

マイナンバーにより、国の行政機関や地方公共団体などの情報のやり取りをスムーズに実施することができるようになり、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の無駄をなくしたりすることが可能となります。

マイナンバーについて詳しくは、デジタル庁のウェブサイトをご覧ください。

- デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」<外部リンク>

マイナンバーの効果

マイナンバーの導入により、次の3つの効果が期待されています。

[公正・公平な社会の実現]

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

[利便性の向上]

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

[行政の効率化]

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーの取り扱い

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも法令で定められた手続き以外に使用することはできず、むやみに他人に提供することはできません。

また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使うものですので、大切にしてください。

ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請などにより変更することができます。

マイナンバーの通知

※通知カードは、令和2年5月25日付で廃止となりました。

【通知カードのイメージ(表面)】氏名、住所、生年月日、性別などが表示されますが、顔写真はありません。

【通知カードのイメージ(裏面)】

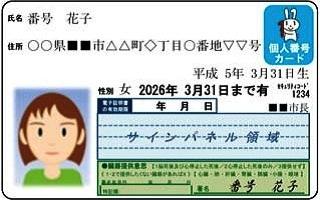

個人番号カード

個人番号カードの取得を希望する方は、通知カードに同封された申請書を提出することにより、平成28年1月から個人番号カードを取得することができます。

個人番号カードは、顔写真付きの身分証明書として利用できます。

【個人番号カードのイメージ(表面)】氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが表示されます。

【個人番号カードのイメージ(裏面)】マイナンバーなどが記載され、ICチップが搭載されています。

事業者の皆さんへ

平成28年1月から、事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票などの作成において、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載する必要があります。

また、個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、また、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられています。

そのため、国の個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈についてのガイドラインを作成しています。

ガイドラインについて詳しくは、個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問合せ

デジタル庁がマイナンバー総合フリーダイヤルを設置しています。外国語対応のダイヤルもあります。

詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。